![]()

نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة

نصّان في الأشعَريّة التّقلِيديّة:

إشْكَال القِيمَة والأبعادُ الفِيلولوجِية والمعرِفيّة

Naṣṣani fī al-Ashʿariyya al-taqlīdiyya:

Ishkāl al-qīma wa-l-abʿād al-fīlūlūjiyya wa-l-maʿrifiyya

محمد الرّاضي[1]

جامعة عبد الملك السعدي-تطوان

ملخص

تميزت نصوص المتكلمين المتقدمين في الحقبة التقليدية للمذهب الأشعري بانطوائها، كغيرها من النصوص الفكرية، على معطيات هامة تخص سيرنا نحو تبيُّن صور تطور علم الكلام الأشعري تاريخيًّا مشرقا ومغربًا. ولئن كان جلّ اهتمام الدارسين، على اختلاف مستويات هذا الاهتمام وتباينها، قد انصب على إعطاء صورٍ تاريخية أو معرفية حيوية أو راكدة استنادًا على نصوص مخصوصة أو معروفة تتباين حسب ما يعنّ لهذا أو ذاك من معطيات فيها؛ فإنّ نصين كلاميين أشعريين قد وقع التفاعل معهما بنحوٍ سطحي، إجمالاً، ولم يرقَ إلى الحدود التي وفّرها النصّان بذاتهما من معطيات يصعب معرفةُ بعضها إلا بإعمال جهازٍ تحليلي ومقارن موسًّع ينهل من مستويات منهجية محددة تساعد على معرفة التفاعلات الكلامية الأشعرية الداخلية والخارجية. لقد رزح نص القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي (ت. 422هـ/1031م) شرح عقيدة مالك الصغير تحت وطأة الإهمال له، دراسةً لمضامينه واستكناهًا لما حواه، بعد أن جاد علينا القدر بنسخة مخطوطة نفسية له؛ فلم يتم التفاعل مع معطياتِه كما ينبغي أن يحصل، كما عانى نصُّه المنشور من صعوبَات فيلولوجية بالغة ترجع إلى اختلالات في نسخته الخطية الفريدة. أما نص أبي بكر ابن طلحة اليابري (ت. 523هـ/1128م) الذي لم يقل عن سيرته إهمالاً إلا بفضْلة من ذلك؛ فإنّ الاحتفاء به من لدن الدارسين لم يتجاوز إلا الشيء اليسير جدًّا مما كتبوه، رغم كونِه صورة مفصحة عن تلقي الأندلسيين لفكر أبي بكر الباقلاني، واحتفائهم الكبير بعمله المبكر تمهيد الأوائل، إلى جانب احتفائهم بعمل تلميذ الإمام الأشعري (ت. 324هـ/936م) أبي عبد الله ابن مجاهد (ت. 370هـ/980م) المسمى بـ: رسالة إلى أهل الثّغر. وإلى كل ذلك بقيت الحقبة الكلاسيكة من المذهب، التي ينتمي إليها النصان، تخضع لتأويلاتٍ بحثية ومعرفية لا تسندها نصوص عدة من تلك الحقبة، كالتأويلات التي بات الدارسون يرددونها حول آلية قياس الغائب على الشاهد وإحالاتها الدلالية منطقيا.

كلمات مفتاحية: علم الكلام الأشعري المتقدم، القاضي عبد الوهاب البغدادي، ابن طلحة اليابري، قياس الغائب على الشاهد.

———————————

مقدّمة[2]

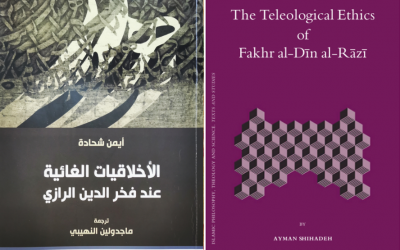

صدر عن مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية في تطوان سنة: 2013م، و: 2014م، على التوالي؛ نصان عقديان أحدهما للغوي الأندلسي الكبير أبي بكر عبد الله ابن طلحة اليابري[3] (ت. 523هـ/1128م) شيخ المفسر المعتزليّ جار الله الزمخشري[4] (ت. 538هـ/1144م)، والذي ضُمّن في القسم الثاني من كتابِ: ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين مع دِراسة هامة ووافية مذيلة بفهارس فنية وملاحق تاريخية للدارس محمد الطبرانيّ–من جامعة القاضي عياض بمراكش؛ فيما كان النصّ الثاني عبارة عن شرح نادرٍ لـعقيدة مالك الصغير من عملِ الفقيه المالكي القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422هـ/1031م) الذي حقّق من قِبل الراحل محمد الأمين بوخبزة التطوانيّ والدارس بدر العمراني–من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وهي نشرة ثانية بالنسبة لهما للعمل، مزيدة ومنقحة ومذيلة بفهارس فنيّة؛ حيث صدرت الأولى في بيروت سنة: 2002م عن دار الكتب العلمية، واعتبرتْ، لاحقًا، من قِبل المحققينِ ”منسوخةً“ بالنسبة للنشرة الثانيّة التي نحن بصدد الحديثِ عنها.[5]

لم تكن نشرة نص اليابري المختصر فيما يلزم علمه ولا يسعُ أحدًا جهله، مع عمل المحقق عليها، مشوبةً بما يشينها؛ فخرجتْ متينة مستوية، وقد استثنينا موضعين منها ليسَا على الوجه الكامل في زَعمِنا؛ أحدهما يخص فصلاً في الدليل العقلي على رؤية الله؛ وثانيهما، وهو الأهم، يخصّ فصلاً في الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد كان غيرَ واضحٍ على نحو كبير.

أمّا نشرة نصّ القاضي شرح عقيدة مالك الصغير فإنّها كانتْ ومازالت، في تقديرينا، تحتاج إلى مزيد عنايةٍ رغم ما بذله المحققان من جهد كبير في الضبط والتقدير، ذلك أنّ مواضع من النصّ يكتنفها غموضٌ وصعوباتٌ كبيرة، وقد مثلنا لذلك أولا، في المراجعة، بمواضعَ متفرقة جُعلتْ، وعلى نحو انتقائي، مثالاً للذي قلنا؛ ثم مثلنَا، ثانيا، لموضعٍ ذي صلة بنصّ ابن طلحة، وهو موضع يفترض أن يبسط فيه المؤلف؛ أعني القاضي، الحديثَ عن قياس الغائب على الشاهد في سياق كلامِه عن ثبوت الصفات ”الوجودية“ للذاتِ الإلهية؛ لكنّ الموضع من النشرةِ لم يخلُ من ارتباك شديد وظاهرٍ في العبارة استحال معه، لربما، التقدير.[6] وقد أقر لنا المحقق بحاجة النشرة إلى مزيد عناية وتدقيق؛ لذا نأمل أن تتظافر جهود الباحثين لتكميل العمل الذي لا يخلو من أهمية علمية وتاريخية بالغة —كما سنحاول إبرازه أدناه—.[7]

إلى هذا كله؛ فإنّ النصين يعدان توثيقًا تاريخيّا هامّا لمسار الأشعريّة عموما في المشرقِ، ومسارها الأندلسي والإفريقي، على نحو خاصّ مع نصّ ابن طلحة؛ غير أنّ الانتباه إلى وجوه هذه الأهمية كانَ ضعيفًا في الدراسات العربية الأكاديمية المعاصرة، والتي لم تتفاعل مع النصين تفاعلا ذا شأنٍ وبال أو بالنحو المطلوب؛ حيث لن يلفي الدارس إلا كتابات محدودة جدًّا حاولت النقر في هذا الجانب أو ذاك من النصين. وهي، على محدوديتها البالغة، لم تنتبه إلى بعض من الجوانب المهمة التي يمكن استنطاقها من العملين، لاسيما عمل القاضي عبد الوهاب الذي لم يخلُ من فوائد تاريخية وبيوغرافية وعلمية لا تدعو فقط إلى مراجعة تمثلنا التقليدي لسيرة القاضي الفقيه الأصولي فحسب —كما فعلنا—؛ بل إنها لتعطي صورة خفية لتاريخ مدرستي المعتزلة في بغداد في الربع الأول من المائة الخامسة للهجرة.

سيجد قارئ هذه الورقة أربعة عناوين متصلة؛ حيث سيحاول، ابتداءً، العنوان الأول منها استكناه قيمة النصين ومدى التفاعل البحثي معهما، ثم سيلفي مراجعةَ ثلاثةِ مواضع منهما، في عنوانين ثانٍ وثالثٍ، يخصان آلية قياس الغائب على الشاهد بمزيد توفرّ وعناية من خلال التعويل على قراءة فيلولوجية بمنهجٍ نقديّ مقارن؛ ثم ستسعى الورقة، في عنوانها الرابع والأخير، إلى مراجعة الفهم الذي شاع بين دارسين حول قياس الغائب على الشاهد؛ وهو فهم كنّا ملزمين على عرض مراجعة جزئية له في هذه المقالة، من خلال نموذجين سِيقا من قِبلنا بيانًا لأساس فهمنا ومراجعتنا الفيلولوجية لموضعي نشرتي الكتابين واللذين تعلقا بالقياس نفسه كما سلف. وستبقى، في تقديرنا، هذه الورقة ناقصة ما لم تستند على مراجعة الأصل الخطي لعمل ابن طلحة اليابري، راجينَ أن يتيسّر ذلك، لاحقًا، كما تيسر الأمر في نص القاضِي بفضل سخاء أستاذنَا بدر العمراني.

- قيمة النصين والتلقي البحثي لهما

- شرح عقيدة مالك الصغير للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي (ت. 422هـ/1031م)

ابتداءً فإنّا سجلنَا، عمومًا، ضعفًا نسبيا في الإفادة الأكاديمية من النصين رغم خروجِ شرح صدر رسالة ابن أبي زيد (ت. 386هـ/996م) العقدي —على الأقل— منذ مدة كافية للتفاعل والتعاطي معَ معطياته المضمونية.[8] لكن ورغم إحالة النصين المعرفية والتاريخية على قضايا هامة حول الفكر الأشعري والكلامي مشرقًا ومغربًا؛ لم يحظيا، نشرا وتفاعلاً، إلا بدراسات وكتاباتٍ محدودة تحاول، وبشكل جزئي، النقر في هذا الوجه أو ذاك. هذا؛ وإنّنا نحتفظ، في مقابل شرح صدر الرسالة للقاضي؛ لنصّ اليابري المختصر بشيءٍ من التفهم لقلة الكتابات المنجزة عنه إلى اليوم.

سيلاحظ المطالع لما خُطّ من دراسات عن القاضي عبد الوهاب غلبةَ صورة القاضي الفقيه المالكي شيخ مدرسةِ العراقيين وأحد روادها البارعين في الجدل الفقهي والأدب العربي، والذين استمروا في نشر التقليد المالكيّ، في مدرسته العراقية ذاتِ الطريقة الجدلية الميّالة إلى النظر والاستدلال المساوقين لطريقة المتكلمين، آنذاك، في بغدَاد بعد النصف الثاني من القرن الثالث الهجري—التاسع الميلادي بدءًا من القاضي إسماعيل المالكي (ت. 282هـ/896م) الذِي جمع إلى الجدل الفقهي والحديث النبوي المعرفةَ بعلم الكلام،[9] وانتهاءً بالقاضي أبي بكر الباقلاني (403هـ/1013م) تلميذ أبي بكر الأبهري (ت. 375هـ/986م) أحد نظار الفقه المالكيّ الجدليّ.[10]

ويبدو الاهتمام بهذه الناحية، في تقديرنَا المبدئيّ، من فكر القاضي معقولاً بالنظر لـمَا نشر من أعماله الفِقهية الجدلية،[11] وبالنظر أيضا لما دأبت عليه كتبُ التراجم من تأكيد على بروز شخصية الفقيه المجادل والأصولي الأديب[12] في الرجل أكثر من غيرها.[13] لكنّنا، في مقابل هذا، لا نجد اهتمامًا تاريخيا أو دراسيا كبيرًا بشخص القاضي الأشعريّ —أو المتكلم فيما نظن—، ويبقى إدراج ابن عساكر (ت. 571هـ/1176م) له ضمن ”الطبقة الثالثة“ من الأشاعرة الذين تتلمذوا على تلاميذ تلامذة أبي الحسن الأشعري (ت. 324هـ/936م) محتشمًا، في أرفعِ وصفٍ ممكن لما صنع، من حيث المعطيَات التي تشي باهتمامه الكلامي؛[14] إذ لا تزيدُ ترجمته في التبيين شيئًا ذا بال عمّا ترويه كتب الطبقات،[15] ولعل مجرّد إدراجه في طبقات الأشاعرة أجدر ما يمكن أنْ نخمن حوله تحليلا وبحثا.

والحق أنّا نظن، من جهتنا، أن البيئة الجدلية التي عاش في كنفها ما كانت لتبعده عن علم الكلام والاشتغال به على نحوٍ جدّي خلافًا للصورة التي نتمثلها عنه؛ إذ يمكننا أن نقول، استنادًا على جملة معطيات، إنّ القاضيَ كانَ متكلـمًا أشعريا على نحو ما، وإن بدَا اشتغاله بالفقه ونظرياتِه طاغيًا؛ ومن ثمة فإن عالميته في علم الكلام ذات طابع خاصٍّ. والذي يقيم هذا الوصف ويسنده اعتباراتٌ لم نلفِ اهتمامًا بها من قِبل الدارسين.

أول تلك المعطيات على ما نذهب إليه التعبيرُ البليغ للقاضي عن طبيعة وأثر أخذه لعلم الكلام الأشعري؛ إذ إنه أبان عن ذلك في حكاية تنبئ، لربمَا، عن تحولٍ في المسار العلمي بسبب دروس الكلام عند أحد أقطاب الفكر الأشعري أستاذِه القاضي الباقلاني. يقول: ”والذي أفتح [كذا] أفواهنا، وجعلنا نتكلم: القاضي أبو بكر بن الطيب.“[16] ولا نلفي تفسيرًا لقوله عن نفسه: ”وجعلنا نتلكم“ غير عدّ القاضي نفسَه ضمن زمرة النظار المتكلمين بنحوٍ ما من الأنحاء، ومعنى هذا أن الرجل طفق، بعد دروس أستاذِه، يشتغل بعلم الكلام اشتغال المتكلمين، وهو ما يتناسق ويتوافق مع ما يرد في شرِحه لصدر الرسالة.

ويزكي كلامه هذا جملة أمورٍ أخرى، أشد وضوحًا، أولها إيراد ابن عساكر له ضمن طبقات الأشعريين بعد الباقلاني—كما ذكرنا قبلُ—، وهو ذِكر لا يمكنه أنْ يمرّ دون تساؤلٍ حول المعيار الذِي أوجب إيراده ضمن طبقات الأشاعرة. ويبدو أساس إيراده هذا في التبيين عامًّا يشمل المتكلمين والفقهاء وغيرهم؛[17] مما يصعب الاستنتاج بكونه متكلمًا فقيهًا إن نظرنَا إلى هذا المعطى على حياله؛ غير أننا إن ضممنا له كلامَ القاضي السابق سيكون تعداده من المتكلمين الفقهاء[18] —على الأقل— غيرَ بعيد؛ وكما ألمحنا قبلُ فإن مجردَ ذكره في مسرد أهم الأشعريين لجدير بالاهتمام.

ثاني الاعتبارات المزكية لتوجهات القاضي القوية نحو علم الكلام السني وممارسته له ترد جملة وتفصيلاً ضمن نص شرحه لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني (ت. 386هـ/996م)، وهي معطيات بيوغرافية تخص سيرته العلمية —من جهة أولى—؛ وتاريخية تعطينا صورةً عما كانَ رائجًا حوله من مقالات كلامية —من جهةٍ ثانية—. والملاحظ أن هذه الاعتبارات لم يتسن التعاطي معها بنحوٍ مهمّ يستحق الاعتبار، ويكفي أن نشدد على أن بعضا منها كان حاثًّا لنا على مراجعة التمثل الوحيد لصورة القاضي الفقيه، وربما يمكن أنْ يصح، استنادًا عليها دائمًا، الاطمئنان إلى كونِ القاضي متكلمًا بجانب عالميته الفقهية والأصولية البادية بوضوح كبير. ولنا أن نفصل هذه الاعتبارات على النحو التالي:

* معرفتُه بمقالات معتزلة البغداديين أتباع تعاليم أبي القاسم البلخي (ت. 319هـ/931م) من الكعبيين الذين شكلوا آخر امتدادٍ لمدرسة البغداديين المتراجعة على رأس المائة الخامسة الهجرية—القرن الحادي عشر الميلادي.[19] وقد أحاطنا كلامٌ للقاضي البغدادي بما يفيد رواجَ مقالات البغداديين، بصورة ما، في بغداد، مقابل الانتشار الواسع لـمدرسة البصريين في آسيا الوسطى بكل من الريّ —شمال إيران— وخوزستان —شمال شرق إيران— بسبب ميولات الوزير البويهي الأديب الصاحب ابن عباد (ت. 385هـ/995م) إلى العلوم والمعارف والمذهب المعتزلي تحديدًا.[20] يقول القاضي: ”والبغداديون منهم الذين انتهى علمهم في هذا الوقت إلى طريقة البلخي.“[21]

* يستمرّ التأكيد التاريخي الفريد للقاضي على وجود حركة اعتزالية بغدادية المنحى في زمانه؛ إذ يحكي لنا مناظرته ”لبعض أصحاب ابن الإخشيد“ (ت. 326هـ/937م) من مدرسة البغداديين في حاضرة بغدَاد ”ممن لهم تقدّم في علم العربية.“[22] وقد تعذّر علينا، للأسف، تعيين اسم دقيق لهذا المعتزلي اللغوي الذي نرجح انتماءَه إلى طبقة القاضي عبد الجبار (ت. 415هـ/1025م) من المعتزلة الذين عاشوا بعد العقد السابع من القرن الرابع الهجري—العاشر الميلادي وفق أقلِّ تقدير.

وغاية ما حصلنَا عليه هو اسم تلميذِ أو أحدِ أتباع أبي بكر الإخشيد؛ ونعني اللغوي الكبير أبا الحسن علي الرمانيّ الوراق المعتزلي الإخشيدي المتوفّى سنة: 384هـ/994م؛[23] لكنّا لا نجزم بكونِه المقصود بسبب تاريخ ميلاد القاضي عبد الوهاب المؤرخ بسنة: 362هـ/973م،[24] فإن قدّرنَا أن القاضي ناظره سنة وفاتِه فسيكون قد بلغَ اثنتي وعشرين سنةً، ولا نستطيع، والحال هذه، أن نجزم بذلك نفيا أو إثباتًا؛ لأنا لا نعرف متى بدأت أو انتهت دراسة القاضي على الباقلاني.

ولا تعيننا أقدم كتب الطبقات في معرفة دقيقة للإخشيدين المتأخرين في بغداد وفق هذا التاريخ؛ غير أننا استطعنَا معرفة بعضهم دون أن تطابق معلوماتهم البيوغرافية مع وصف القاضي البغدادي لمناظِره بالبروز في اللغة.[25]

وإلى ذلك كلِّه نستبعد كونَ هذا الإخشيدي من تلامذة القاضي أو من تلامذة أساتذته البصريين؛ أعني أبا عبد الله الحسين البصري (ت. 369هـ/980م) وأبا علي بن خلاّد (ت. 350هـ/961م)؛ إذ من المعروف، كما تؤكد حوادث المعتزلة البصريين التاريخية، أنّ أبا بكر الإخشيد مناوئٌ عنيفٌ لأبي هاشم (ت. 321هـ/933م) كبير ممثلِي البصريين بعد أبيه؛ وقد استمر هذا التنافر متعاقبًا عند أتباعه الإخشيدين والبلخيين اللاحقين إلى زمان القاضي عبد الجبار.[26]

وفي سياق المجادلات هذه؛ يحكي القاضي، مرةً أخرى، عن مناظرتين له، الأولى لمعتزليّ غير معين الاسم في بغداد حول مسألة الصفات الإلهية، ويصفه القاضي أبو محمد بـكونه داعيا ”من دعاتهم عندنا في بغداد؛“[27] أما الثانية فقد كانت مناظرة لمعتزلي من بغداد لا يذكر اسمه أيضا، وإنما يكتفي باعتباره ”من شيوخهم ببغداد.“[28] ولا تساعدنا المسألتان اللتان كانتا موضعَ التحاور والجدال بينهما، كما يذكر القاضي، في تبيُّن طبيعة الانتماء المدرسي لهذين المعتزليين المناظَرين من قِبل القاضي عبد الوهاب؛ حيث يبقى مذهب المعتزلة في ردّ اعتراض الأشاعرة بإجماع المسلمين على عبارة ”أنه لا خالق إلا الله؛“[29] موحدًا في طبيعته لا تتميز فيه مدرسة البصريين عن البغداديين.[30] كما يبقى ما حكاه القاضي عن مناظِره الآخر في قضية الصفات الإلهية عامًّا لا يلج إلى تفاصيل أخرى قد تعطينا ملامح عن طبيعة الانتماء.[31]

* يطالعنَا القاضي عبد الوهاب بنقلين نصيين نادرين من موارد المعتزلة المبكرة، ويتعلق الأمر بمجتزإٍ من كتاب الأصول لأبي علي الجبائي (ت. 303هـ/915م)، ومقطع من تفسيره؛[32] غير أن نقله من كتاب التفسير هذا يشبه أن يكون نقلا بالمعنى لا بلفظِه.[33] يقول القاضي ناقلا من كتاب الأصول —في سياق إيراد رد اعتراض الأشاعرة على المعتزلة في مخلوقية كلام الله—:

”وقال الجبائي في كتابه المعروف بـ’الأصول‘: ’وقد استدل بعضهم بأنه لوكان مخلوقًا لمات‘. قال: فيقال لهم: ’فما تقولون في الجمادات وغيرها، وكذلك الموت هو مخلوق لا يموت‘.“[34]

* إن كانت نقوله عن الإخشيدين والبلخيين البغداديين تسمح لنا باستنتاج مفاده أنّ مدرسة البغداديين كانت، رغم ضعفها، تنشطُ، على نحو ما من الأنحاء، في بغداد أواخر المائة الرابع والربع الأول من المائة الخامسة، وهم الذين عاينهم القاضي وناظر بعض متأخريهم؛ فثمة نقل آخر عن المعتزلة في بغداد يقوي صورة الوجود الكبير والهام لمدرسة البصريين، في المقابل؛ إذ يقول: ”وأكثرهم في هذا العصر يقولون: إن الجنة ليست بجنة خلدٍ، وأن جنة الخلد والنار لم يخلقا بعد، وهذا القول يحكونه عن أبي هاشم، وهو المعول عليه عندهم.“[35]

* يسِم القاضي المتكلمين السنة بـ”الأصحاب“ في مواضع متعددة بلغت تسعة مواضع لم يفهرسها محققا العمل،[36] في مقابل هذا يذكر ’’أئمة الحديث‘‘ خمس مرات، و’’أئمة السلف‘‘ ثلاث مرّات.[37] ويلاحظ أن أغلب هذه المواضع يرد ذكر الأصحاب فيها ضمن مسائل كلامية بأدلة عقلية.[38]

في هذا السياق عنيت بعض الدراسات، على محدوديتها الكبيرة، عناية خاصّة بنص القاضي الكلامي، وقد أحصينا منها أربعة أعمال استطعنا مطالعة ثلاثة منها فقط؛ الأول منها كتاب صادر سنة: 2003م من عمل حمزة أبو فارس بعنوان: القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي دراسة استفاضت في تحليل ومناقشة شرح القاضي للرسالة القيروانية في قسميها العقدي والفقهي بالإضافة إلى تحليل المعطيات السياقية والزمانية والحياتية للشارح، وقد شغل كل من الفصلين الأول والثالث —في جزئه الأول— من الباب الثالث حديثًا عن ”منهجه في شرح عقيدة الرسالة،“[39] ثم ”مصادره في شرح عقيدة الرسالة.“[40]

أبدت الدراسة تحليلاً غير عميق لنص شرح العقيدة؛ حيث يلفي القارئ طيلة الصفحات التي شغلت الفصل الأول إعادةَ ترتيب وعرض لـما ورد في العمل المدروس دون تحليل نسقي وداخليّ لأبعاد آراء القاضي الكلامية وبنياتها الاستدلالية الخفية، وهو أمر غاب تماما في هذه الصفحات؛[41] فضلا عن غياب الانتباه لبعض المعطيات الكلامية والتاريخية التي أسست منهج وفكر الرجل في عمله. وهو ما جعل الدارس، في زعمنا، ينتهي إلى الحكم بكونِ القاضي غير منتمٍ إلى المذهب الأشعري رأسًا؛[42] رغم أنّ معطياتٍ سيرتِه ونصه نفسه، كما سبق أن أشرنا، تناقض ما انتهى إليه وحاول تأكيده في دراسته.

وهكذا؛ يغفل الدارس عما تضمنه النص من نزوع كلامي واضح، شمل التفريق الأنطولوجي للوجود الحادث إلى جوهر وعرض[43] وبنائه على ذلك رؤى ميتافيزيقية كلامية أشعرية المنزع؛ مثل تبنيه الدليل الأشعري على استحالة بقاء الأعراض زمانين،[44] واستحالة تعلق القدرة الحادثة بمقدورين وتأثيرها فيه، وأنها تصاحب الفعل المقدور،[45] وأن تعلقها هذا يسمى بـ”الكسب.“[46] وكذا تتبنيه الآليات الاستدلالية الكلامية كدليل قياس الغائب على الشاهد، ودليل التقسيم والسبر في الاستدلال على القضايا العقدية،[47] والدليل الوجودي التقليدي على إثبات رؤية الله،[48] وتعريفه العقل بما يوافق المذهب الكلاسيكي للأشاعرة،[49] وذهابه إلى أن النظر واجب في العقائد بشرط التمكن من ذلك،[50] واعتباره الحدوث أمرًا لا يعود إلى مفهومٍ وجوديّ مستقل.[51] وهي قضايا ذات توجه كلامي أشعريّ واضح، وإن كانَ بعضها يطابق آراء بعض المعتزلة أيضا.

صحيح أن النص، في مجمله، لم يكن غائرًا في طريقة المتكلمين؛ بحيث إنا نلفي استفاضة في ذكر الأدلة التوقيفية مع ذبول ظاهر، شيئًا ما، للأدلة العقلية في بعض المواضع من العمل؛ إلاّ أنّ حجمه، وربما الفئة المستهدفة به، جعلته يطوي الكلام ويصرح في غير موضع بامتناعه عن بسط الأدلة وأصولها وزيادة تشقيقها.[52] وأيا كان أمر هذه المسألة فإن اعتماده البين على خلاصات نصوص أستاذه الباقلاني، تصريحا،[53] ومعرفتَه الدقيقة بآراء المعتزلة على نحو واضحٍ —فضلا عن مناظرته لهم وفق الرؤية السنية—؛ كفيل بإثبات أشعرية الرجل ولا ينهض ذكر الأشعري مرة واحدة في سياق ما دليلا على ما يرى الدارس أبو فارس.[54]

لكن ما سجل ضمن مميزات الدراسة المذكورة هو تنبهها لأثر النص وحضوره المحدود في أعمال اللاحقين من العلماء المنتمين إلى التقليدين العقديين الأشعري، من جهة، والحنبلي المتأخر، من جهة ثانية؛ ففيما يخص الأشاعرة نقل أبو فارس مواضع نصية سجالية للمتكلم الأندلسي أبي بكر محمد الخفَّاف (ت. بعد 653هـ/1255م)[55] في شرحه لصدر الرسالة، والذي ينبئ عن وجود عمل القاضي في شمال إفريقيا والأندلس في القرن السابع الهجري على الأقل.[56]

وأما ما يهم نقل علماء الاتجاه العقدي الحنبلي المحافظ؛ فيلاحظ أنّهم استثمروا بعض مواضع هذا العمل وطريقتَه في شرح بعض المسائل العقدية من الرسالة، لتزكية النقاشات المذهبية المناوئة للأشعرية المتأخرة. ويتعلق الأمر، ابتداءً، بالمفكر الحنبلي الكبير تقي الدين ابن تيمية (ت. 728هـ/1328م) الذي استعاد موضع قضية استواء الله على العرش من الكتاب في خضمّ بيانه للتباين الحاصل بين متقدمي الأشعرية ومتأخريهم الذين نزعوا، بحسبه، إلى التأويل خلافًا للمتقدمين.[57] أما الناقل الثاني، كصنيع ابن تيمية؛ فهو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الموصلي الشافعي (ت. 774هـ/1372م) ملخص عمل الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية (ت. 751هـ/1350م).[58]

بعد نشر دراسة أبو فارس المذكورة، وفي سنة: 2004م نشر عمل جماعي ضخم بعنوان: القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي شيخ المالكية بالعراق – بحوث الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب البغدادي في سبعة مجلدات غطت الحديث عن القاضي عبد الوهاب في جوانب عدة بدءًا من سيرته وسياقها التاريخي وانتهاءً بأثره في من بعده فقهيا، وقد شملت دراسات العمل، في صورة كبيرة جدّا، الاهتمامَ بالقاضي عبد الوهاب الفقيه والأصولي.[59] والمستثنى من العمل عرضان نشرا ضمنه واهتما بإبراز الجوانب العقدية من خلال نص شرح عقيدة الرسالة، أولهما دراسة لمضامينه ”الحجاجية“ من عمل عبد الحميد العلمي؛[60] والثاني كان عبارة عن ”قراءة في شرح القاضي عبد الوهاب لعقيدة ابن أبي زيد“ من إنجاز محمد سرار،[61] ذيلا، لاحقًا، بتعقيب في نحو فقرة من قبل الدارس أحمد نور سيف.[62]

لن نسعى إلى تقويم البحثين وعرض ما فيهما تمامًا؛ لكنا نقول بأن عمل العلمي هو الذي يرقى إلى مسمى دراسة، ولو جزئيا؛ لأن صفحاته حاولت استكناه الجوانب الحجاجية والاستدلالية في المتن، والمعالمَ الأساسية التي حددت توجه القاضي الجدلي، كالاستدلال بالقلب والنقض والمعارضة.[63] لكن الدراسة لم تخرج إلى تحليل مستفيض لهذه المعالم، وبقيت تعرض نصوص القاضي في أغلب المواضع وفق تسميات الأساليب الجدلية بصورة قريبة إلى طريقة الأصوليين دون المتكلمين.[64] أما عمل سرار فلم يتجاوز عشر صفحات، وكان قراءةً عامة لعمل القاضي الذي لم يكن بين يدي الدارسَين، حينها، إلا في صورتِه المخطوطة.[65]

- مختصر أبي بكر ابن طلحة اليابري (ت. 523هـ/1128م)

أما عمل ابن طلحة اليابري، الذي لا نعرف له عنوانًا سوى ذاك الذي اقترحه محقق النص ودارسه ببراعة مسميا إياه بـ: المختصر في أصول الدين؛[66] فقد اعتبر من قِبل دارسين نصًّا مهما للغاية في تبين حال المذهب الأشعري في الأندلس خلال القرنين الخامس وأوائل السادس الهجريين—الحادي عشر وأوائل الثاني عشر الميلاديين؛ غير أن الاهتمام به لم يعْدُ، من قِبل الدارسين، الاحتفاءَ به على نحوٍ ضعيفٍ إلى الآن. هذا؛ وإنّ عمل الطبراني الدراسي لنص اليابري يسجل غيابًا للبعدِ التأطيري السياقي للأشعرية الأندلسية، وهو أمر تنبه إليه دارسون بعدُ.[67] لكن، ورغم ذلك، يبقَى عمله الدراسي للنص غير منتقدٍ، في تقديرنا، لكونِه محاولة جيدة في صنع بيوغرافية موسعة لليابري، وبيان أهم موارده العلمية الذاتية، وتلك التي أفاد منها في المختصر دون إغفال بعض المعالم المنهجية للنص.[68]

تغيى الطبراني في جزء مهم من قسم الدراسة بيان قوة حضور عمل رسالة إلى أهل الثغر المنسوب، خطأً، إلى أبي الحسن الأشعري مؤسس المذهب؛ وهو حضور قوي تمثل في جزء ”فصول الإجماع التي لا يصح خلافها“[69] من المختصر. وقد وفق المحقق، من خلال مقارناته النقدية، إلى بيان مدى استخدام اليابري الكبير لعمل رسالة إلى أهل الثغر المؤلفة من قِبل تلميذ الإمام الأشعري أبي عبد الله ابن مجاهد (ت. 370هـ/980م)،[70] وهو عمل احتفى به الأندلسيون والمالكية المغاربة ورووه بأسانيد متصلة إلى مؤلفه،[71] وصنيع اليابري لا يزيد الأمر إلا تأكيدًا لمدى هذا الاهتمام.

سنة: 2020م، وفي عملٍ جماعي حول الأشعرية الأندلسية، ستخرج دراستان ضمنتَا حديثًا عن النص وبعض حيثياته المهمة؛ حيث سيقدم الدارس أزرياح بحثًا تأطيرًا سياقيًّا وتاريخيا جيّدًا للنص في ضمن الكلام عن مسار الأشعرية الأولى في المغرب والأندلس،[72] مقدمًا بين يدي المختصر، الذي عدّه عملا ”عقديا أندلسيا متقدما ونادرا؛“[73] تعالقًا نصيا وتناظريا لآراء اليابري مقابل آراء كل من المتكلم أبي بكر المرادي الحضرمي (ت. 489هـ/1095م)، والمتكلم والأصولي الأندلسي المعروف أبي الوليد الباجي (ت. 474هـ/1081م) —أستاذ اليابري—. وقد انتهى الدارس إلى اعتبار نص اليابري امتدادًا لأعمال الباجي مقابل المرادي الذي عدّه امتدادا متأثرا ”بالمنهج الجوينيّ في الاعتقاد.“[74]

وضمن سياق النشر نفسه قدّم الدارس أحمد مونة، المتخصص في الدراسات المنطقية والأصولية، بحثًا غير مطول بعنوان: صيغ التوظيف المنطقي في الخطاب الكلامي عند اليابري، أبرز فيه البنيات المنهجية والمنطقية الاستدلالية الداخلية التي حكمت نصّ اليابري. وهو حقًّا جانب جدير بالعناية والإبراز؛ حيث أوضحتْ الدراسة الموجزة طبيعة البناء العام لنص اليابري الذي انشغل، من خلال وجازته، بتقريب المعالم العقدية بسبب ”قلة المرشدين لهذا العلم“ في زمانه، وبسبب ابتناء القضايا الفقهية على الأحكام العقدية التي استصعبت لتجرد علم الكلام ”ووعورة المسالك النظرية والسبل الإجرائية“ فيه؛[75] ومن ثم يتبين لنا، حسب مونة، أنّ ”المشروع الذي انكب عليه ابن طلحة اليابري بوعي تداولي مشهود، يتقصّد تقريب العقائد الدينية على نحو يراعى في طرق انبنائها، وأساليب تقديمها مداركَ جمهور المسلمين؛“[76] أي أن بناء النص في كليته كان تقريبيًّا، وهو ما حكم على نوعية البناء النسقي للعمل والآليات التي استخدمها اليابري فيه.

أورد مونة، في سياق تحليل ”سمات النص الاستدلالي“ في متن اليابري؛ جملةً من البنيات المنطقية الاستدلالية التي أعادها إلى قضاياها الذرية الأساسية، ومن ثمة جعلها، صوريًّا، في أقيسة منطقية شرطية وأقيسة حملية منتجة أفضت، لاحقا، إلى نتائج معرفية.[77] وقد انتهى هذا التحليل إلى ملاحظة ميل اليابري لـ”اعتماد برهان الخلف أو قياس الخلف“ في مقابل طرائق أخرى.[78] ورغم تميز التحليل الداخلي الذي قدمه الدارس فإنّه ابتعد عن إجراء مقايسة معرفية لأساليب اليابري الاستدلالية الجدلية بأعمال كلامية أخرى، والتي طبعت بطابع المتقدمين، لا سيما أعمال الباقلاني التي لم تكن تجري على قوانين الأقيسة المنطقية الأرسطية المتلقاة من قِبل الأشعرية لاحقًا. وربما تكمن أهمية هذا الجانب في معرفة مدى التزام الأشعريين الأندلسيين بالطرق التقليدية في الاستدلال إلى حدود أوائل المائة السادسة.

في اعتقادنَا أنّ نص اليابري لا يمكن أن يفحص بمستوى مضمونيّ عالٍ؛ لكونه نصًّا تعليميا مختصرًا قياسا إلى الأعمال الكلامية المرجعية. لكن فائدته النصية الأساسية، في نظرنا، تكمنُ في مدى إمكانية إتاحته للدارسين معرفة بالتلقي الأشعري الأندلسي وشمال إفريقيا المسلمة لأعمال أشعرية مهمة على رأسها عمل الباقلاني تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الذِي كانَ حاضرًا في مجمل النصّ وبنائه، ممّا يؤكد لـنَا استمرار اهتمام المغاربة به على نحو ما رغم كونِه، بالنسبة لمؤلفه الباقلاني، عملاً تعليميا مبكرًا، وليس تعبيرًا نهائيّا عن آرائه المتأخرة والأكثر نضجا وتطورًا كما في عمله الموسع والمتأخر هداية المسترشدين؛[79] لذا قد يكون احتفاء الأندلسيين به من باب الركونِ إلى الأعمال المدرسية التقريبية التي يدخل التمهيد ضمنها، والتي مكنتهم من نشر علم الكلام الأشعري على نحوٍ واسع تستوي فيه كل الفئات المتلقية له.

- نظرة في نشرة المختصر فيما يلزم علمه لابن طلحة اليابري

- مراجعة فيلوجية لفقرة مسألة جواز رؤية الله

وظّف اليابريّ آليةَ: السّبر والتقْسيم وهي تلكَ التي تفترض انقسامَ ”الشيءِ في العقل على قسمين أو أقسامٍ يستحيل أن تجتمعَ كلّها في الصّحة أو الفسَاد.“[80] وقد كان لهذا اللّون من الاسْتدلال على عددٍ من القضايا العقدية حضورٌ بارز في المتن،[81] كما هو الأمر في الدرس الأشعريّ عمومًا.

ومعلوم أنّ هذا الجنسَ الاستدلالي من التقسيم، كما يشير التعريف السابق، يفترض وجودَ قسمين أو أقسامٍ لا مزيد عليها إن كانتْ القسمة عقلية تستند على مبدإ منع التناقض أو منع التضاد —في حال تعدد المتقابلات—؛ أو تفترضُ وجودَ أقسامٍ ما غير محصورة بحسبِ الاستقراءِ والتتبع الناقصين، وقد كانَ هذا النوع الأخير؛ نعني تعدَاد الإمكانات المتاحة، الدليلَ الأشعري التقليدي في إثبات رؤية الله في الآخرة؛ حيثُ نقرأ ذلك في نصوص أشعرية أساسية ومبكرة، منها قول أبي الحسن الأشعري (ت. 324هـ/936م) معدِّدًا الاحتمالات الباطلة التي يمكنُ اعتبارها —افتراضًا واستقراءً— علةَ إمكانِ رؤية المرئيّ:

”ولم يكن المرئي مرئيّا لأنه محدود ولا لأنه حال في محدود، ولا لأنه جوهر، ولا لأنه عرضٌ، فلما لم يكن ذلك كذلك لم يجب القضاء بذلك على الغائب.“[82]

وقد استعاد اليابري هذا الدليل العقليّ التقليديّ، المعروف بدليل الوجودِ، في ملخصه العقدي؛ إلا أنّ بناء النصّ يومئ إلى اضطرابٍ في عرضِ الدليل يجعلنا لا نطمئنُ إلى الصيغة الواردة إن نحنُ فحصنَاها داخليّا وخارجيا مع ما توفره لنَا نصوص أخرى من معطياتٍ حول الدليل نفسه، وعلى رأسها نص الأشعري المذكور سابقًا. يقول اليابريّ:

”وجوازه [=أمر رؤية الله] من العقولِ: لأنّ الشيءَ إنّما يرى لأنّه موجود لغير ذلك من الصّفات التي لا يُرى المرئيّ من أجلها، من البقاء والعدمِ، والعرض والجوهر والجسم، إذْ يرى جميع الأجناس إن شاء الله.“[83]

العبارة تكتنف تغايرًا مقلقًا بين طرفيها؛ حيث إن اليابري يعلل صحة الرؤية، ابتداءً وفي منطوق النصّ، بـ”الوجودِ“ وغيره من الأمور التِي ”لا يُرى المرئيّ من أجلها“ ثم إنه، ثانيا، يجعلنا نعتقد أنّ ثمة جهةً أخرى للرؤيّة غير الوجود تصحّح تعليلها؛ وهذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة الدليل في التقليد الأشعريّ؛ إذ نقرأ للقاضي الباقلاني قوله:

”الحجة في ذلك [=جواز إثبات رؤية الله] أنه موجود تعالى. والشيء إنما يصح أن يرى من حيث كان موجودًا إذا كان لا يرى لجنسِه، لأنّا نرى الأجناس المختلفة؛ ولا يرى لحدوثِه، إذ قد نرى الشيءَ في حال لا يصح أن يحدث فيها؛ ولا لحدوث معنى فيه، إذ قد ترى الأعراض التي لا تحدثُ فيها المعاني.“[84]

لذلك فالمقترحُ أنْ تزاد كلمة: ”لا“ في قوله: ”الشيءَ إنّما يرى لأنّه موجود [لا] لغير ذلك من الصّفات.“ ويمكن اعتبار ما يليها تفسيرا للصفات أو الإمكانات التي لا تصلح في التعليل. على أننا لا نعتبر هذه القراءة المقترحة قاطعة وآلية؛ إذ يمكن أن يعتبر ما في النص اختيارًا للماتن؛ فلا تتعلّل صحة الرؤية عنده بـ”الوجود“ حصرا؛ إلا أن ذلك يبقى أمرًا مستبعدا مادام عمله قد استند على أفكار الباقلاني الأساسية في التمهيد.

- مراجعة فيلولوجية لفقرة مسألة قياس الغائب على الشاهد

بعد نص الرؤية المذكور، بصفحاتٍ، يخصّص اليابري فصلاً لبيان كيفية الاستدلال بـ: قياس الغائب على الشاهد، والذي يستهلّه بحكايةِ الإجماعِ على منْع ”الاستدلال بما شاهدتَ من غير علّة؛“[85] إذ لو جَاز ذلك لجرّ إلى وصف الله بما لا يليق—فيما يرى—؛[86] فمن ثمّ لزم لكلّ مستدّل بهذه الآلية المنطقيّة، في نظره دائمًا، أنْ ينضبِط بأحْكامِها الكُلية الخاصّة بالجوامع الأربع وهي: الشرط، والعلة، والدلالة، والحقيقة أو الحد.

ارتبط هذا الجنس الاستدلالي القياسي بالتقاليد الكلامية المبكرة، ولعلّه، حسب باحثين، يعود إلى بواكر طريقة التفكير القياسية الفقهية التي عرفت في صدر الحقب الأولى من تاريخ الفكر الإسلامي؛ حيث شهد نهاية القرن الأول والنصف الثاني الهجري—الثامن الميلادي بروز حركة ”أهل الرأي“ التي أخذت، في مدلولها، معنًى عامًّا شمل اتجاهًا فكريا متحررًا من حيث القيود التدليلة من سلطةِ النص التوقيفي وحده. وقد وسِعتْ هذه الحركة —خلافًا لظاهر لفظها— كلاًّ من الاتجاهات الفقهية والكلامية التي جعلت نسقها الاستدلالي مؤسسًا على اعتبارات عقلية اجتهادية وبشرية[87] كانت آلية القياس —في صورتها الأولى الساذجة— ضربًا من هذا النمط العقلاني في التفكير الذي اختارته منهجا وحظي بتميزٍ فريد.[88]

أخذ هذا القياس نمطًا عقليا صرفًا وارتبط بالاستدلالات الكلامية التقليدية، لاحقا، لا سيما استدلالات التقليد الأشعري الذي لجأ إلى هذا القياس في مسائل أساسية أبرزها مسألتنا هذه المتعلقة بإثبات الصفات الإلهية باعتبارها موجودات موضوعية قائمة بالذات الإلهية يطلق عليها المعاني.[89] وقد ساعد إثبات نظرية الأحوال في التقاليد الأشعرية المبكرة مع كل من الجويني (ت. 478هـ/1085م) والباقلاني؛ على تطوير نمط هذا القياس، وذلك من خلال اللجوء إلى الجمع بين الشاهد والغائب عن طريق العلة التي تقتضي تغايرًا بين طرفيها؛[90] مما مهد للقول بأنّ صفات الله الوجودية علة لأحوال معنوية غير ذاتية ليست موجودة ولا معدومة يعبر عنها بالأحكام شاهدا وغائبا؛[91] وهو مذهب طوره بصريو المعتزلة، ثم الأشاعرة لاحقا.[92] وسيلاحظ، هنا، تجاوز للدليل الأشعري التقليدي المعروف في كتابات مؤسس المذهب الذي كان يعتمد هذا القياس في غير الجامع بالعلة المبنية على الأحوال.[93]

هذا، إذن، ما يخص تاريخ الدليل ومركزيته في المذهب، إجمالا، أما صورته كما في نشرة نص اليابري فتأخذ شكلا آخر، حيث إن الجوامع، حسبه، تتأسس وفق أحكام كلية يبسطها بقوله:

”ويجوز الاسْتدلال به في أربعة مواضع؛ منها:

– الحكم العقلي: إذا ثبت في الشاهد لعلّة وجبَ طرده، كمثل من وجدنا به علما سميناه عالـمًا.

– ومنها أنْ يستحلّ[94] وجود هذا الحكم لا لعلّة؛ كمثلِ من وصف بأنه عالم بعلمٍ؛ لأنّ من له علما فلا يُوصف به دون علم، لأنّ هذا كان يُخرجها من أن تكون علّة.

– والثالث مدلول الدلالة، فإنّ كلّ دلالةٍ دلتْ على معنى من المعاني في الشاهدِ، فإنها تدلّ عليْه في غَائب أو شاهد، ويستحيل أن يوجد ذلك الدليل بوجه من الوجوهِ، ولا يدلّ على ما هو دليل عليه؛ لأنّه يخرجه عن كونه دليلاً.

– والرّابع الحد؛ لأن منْ شرطه الطّرد والعكس، فيجب أن يكونَ مطردًا منعكسا في الشاهد والغائب.“[95]

ولقَارئِ هذا النّص أنْ يسجّل ملاحظاتٍ وتساؤلات نقدية عليه؛ وهي التساؤلاتُ التي تعزّزها المراجعة الفيلولوجية المقارنة مع النصوص الأشعريّة الأساسية التِي يسنِد احتمالَ مراجعتها من قِبل اليابري نصُه العقدي هذا؛ حيث يمكن تلمس الدليل من قول أبي بكر الباقلاني في القياس نفسه باعتباره قسْما من أقسَام الدليل العقلي.[96] وقد جمعَ أبو المعالي الجويني تفصيله في قوله:

”فإذا لم يكن من جامع بدّ، فالجوامع بين الشاهد والغائب أربعة: أحدها: العلة […] والطريقة الثانية في الجمع: الشرط […] والطريقة الثالثة: الحقيقة […] الطريقة الرابعة في الجمع: الدليل …“[97]

لم يذكر نصّ ابن طلحة الجمعَ بـالشرط؛ الذي هو أحد أقسام الجوامع الأربع، والترقيم النصّي لكلّ من الثالث والرابع؛ يُوهم ذكرَه للأقسام بتمامِها وهو ما لمْ يحصُل حسب ما هو معلوم من مصادر كلاميّة أخرى. وقد جعل المحقق الجمعَ بالعلة قسْمين مفترقين كلّ واحدٍ على حِياله من خلال التفقير والتسطير المقترح للنصّ، وهذا أمر لا يمكن اعتباره صائبًا؛ إذ لا تفيدُه عبارةُ الماتنِ ولا تسَاعد عليه —في المقام الأوّل—؛ كما أنّ العبارة —في مقامٍ ثان— تحيل على قسمٍ واحدٍ لا غير؛ فالأمر هنا يتعلق بـالجامع بالعلة؛ وهو جامعٌ يتحد، كالحقيقة، في الطرد والعكس. يقول أبو القاسم الأنصاري (ت. 512هـ/ 1118م) في هذَا المعنى:

”من شرط العلة العقليّة الاطراد والانعكاس؛ فيستحيل ثبوت العلة دون ثبوت المعلول وإذا انتفت العلة استحال ثبوت معلولها دونها؛ ففي ثبوت المعلول دون العلة بطلان إيجاب العلة، والعلة موجبةٌ لنفسها.“[98] وهو نفسُ ما للجامع بالدليل من وجه ما، فقط لا نتعرض له.

أما التعبير عن هذا القسم بـ ”الحكم العقلي“ فهو وإن لم يكن دارِجًا، فإنه ينسجمُ مع معنى العلة في علم الكلام الأشعريّ؛ إذ الحكم يحيل على علتِه الموجبة له من قِبل علته إيجابًا عقليّا كما يرى الأشاعرة.[99] هذا وإنّ الجامعَ بالدليل يقصد به الدليل العقليّ دون الوضعي.[100]

وعلى هذا فإننا، والحال هَذه، يمكنُ أن نقول بأنّ النسخة اليتيمة المعتمدة قد أسقطتْ شيئًا من الأصْل المنقول منه، دونَ أن نحدد النسخة الناقلة عن أصل المؤلف والتي أحدثَت هذا السقط، والظاهر أن النسخة المعتمدة من قبل المحقق بقي فيها الموضع متّصلاً دون إيماءٍ إلى سقط أو خلل ما.

ونحنُ نستبعد، تمامًا، أنْ يكون نص اليابري، في الأصل، على هذه الصورة؛ إذ يبعد أنْ يجهل المؤلف، وهو العَالم الفذ، قسمًا من دّليل القياس المذكور؛ لاسيما أنّ نصه يؤكد لنا معرفتَه التامة بمسائل المذهب الأشعري المنهجيّة؛ لذا يبعد أنْ يكونَ النصّ مضطربًا في أصله إلا أن يكون سهوًا، ويبقى ما أشرنا إليه نقدًا فيلولوجيّا للنصّ باعتبار ما هو معلوم من النصوص الأشعرية الأساسية.

- نظرة في نشرة شرح عقيدة الرسالة للقاضي

إذا كانَ نص اليابرى يقدّم لنا توثيقًا هامًّا لتاريخ التلقي الإفريقي والأندلسي للفكر الأشعري في مرحلته الباقلانيّة؛ فإنّ نصّ شرح عقيدة مالك الصغير للقاضي عبد الوهاب البغدادي —تلميذ الباقلاني— لا يقل أهمية عنه من النواحي المنهجية والمعرفية التي يحتويها. إذ، إلى كونِه نصّا مفصحًا عن تلقي الفقهاء المتكلمين للفكر الأشعريّ خلال القرن الخامس الهجري—العاشر الميلادي؛ فإنّه يحافظ على أهميته الخاصة بالنسبة إلى المالكية الذين غلفوا مقدمة الرسالة للفقيه المالكي ابن أبي زيد القيرواني بغلافٍ كلامي أشعريّ في فترة مبكّرة من تاريخ المذهب المالكيّ، وذلك في سياق احتفائهم المذهبي الدائم بنصّ الرسالة. وأيا كان فإنّ نص القاضِي لم يخلُ من معطياتٍ توثق لأثر الباقلاني في أحد أهم مالكية المشرقِ، وقد سبق لنا الحديث عن بعض ما امتاز به الكتاب من معطيات.

سجلنا، عند قراءة نشرة النصّ، ملاحظاتٍ حول مواضع منه تحتاج إلى مزيد عناية خاصة من ناحية الضبط والتوثق من سلامتها المعنوية من قِبل المهمتين؛ رغم أن المحققَين، وللأمانة، بذلا مجهودًا كبيرًا، وقيّما في تكميل الفراغاتِ وتقدير قراءة بعض العبارات؛[101] إلا أنّ مواضع عدة مازالت تحتاجُ إلى إعادة فحصٍ حسب ما بدا لنا من مقارناتٍ مع نصوص أخرى يمكن الاهتداء بها؛ لاسيما أنّ المحققين اعتمدَا نسخةً خطية وحيدة وصفت بكونها رديئة كثيرة التصحيف والتحريف، مع بياضات في مواضع منها.[102]

وإن كنَّا قد طالعنا، منذ مدة بعيدة، النشرةَ الإماراتية لسنة 2004م، إلا أنه تعذر علينا، لاحقًا، الحصول عليها للمقارنة. ومهما يكن أمرها فإن الموضع الذي ناقش فيه القاضي مسألة الصفات الإلهية ”الوجودية“، حسب الرؤية الأشعرية المستندة، من حيث التدليل على قياس الغائب على الشاهد يبقى أشدّ المواضع اضطرابًا في هذه النشرة، كما سنرى؛ إذ يتعذر حله لربما، أو يصعب، في أفضل الأحوال؛ مما يقوي ما قاله المحققان بخصوص صعوباتِ النسخة المعتمدة. ويمكن إعطاء نموذجٍ انتقائي لمواضع تحتاج إلى مزيد عناية من المسألة نفسها ومن بعض مواضع نشرة الكتابِ في الجدول التالي:

| العبارة في المطبوع: | الصفحة | القراءة المقترحة: | ملاحظات: |

| ولا شيء من الصفات التي [تقدم] به سوى العلم | 109 | ولا شيء من الصفات التي [قامت] به سوى العلم. | السياق يصحح ما قدرته، وتقدير المحققين لعبارة: [تقدم] غير مفهومة. |

| فصح بذلك أنه ليس نفسه مدلولة. | 109 | فصح بذلك أنه ليس نفسُه [مدلولَه]. | تعطي معنى أنّ كونِه عالـما ليس مدلول ذاتَ الله ونفسَه، في مخالفة للرؤية الاعتزالية التقليدية، وربما يصح ما في المخطوطتين والمطبوع بتقدير. |

| لا يخلو أن يكون إنما كان أن يكون عالما لنفسه أو لمعنى … | 109 | لا يخلو أن يكون [كونه] عالما لنفسه أو لمعنى … | عقّب عليه المحققان في الذيل السابع بتقدير آخر هو: ’’لا يخلو أن يكون إما عالما أو …‘‘[103] وهو قريب؛ لكن مع زيادة ما ذكرتُ، وقد يصح المعنى بحذف عبارة: أن يكون. |

| فيجب أن يكون عرضا | 110 | فيجب أن يكون [عَارضًا]. | القراءة المقترحة تنسجم مع ما ورد في الأصل المخطوط وفق الهامش الثاني من الصفحة، ولعل الأولى إبقاؤها دون تعديل. |

| لأن تعلّق [العلم بالمعلوم يستلزم وجه تعلق العلم به] لما أوجبه؛ لكون العالم عالما بالمعلوم على وجه غير مختلف | 112 | لأنّ [تعلّق العلم بالمعلوم] لو [كانَ مفارقًا مختلفا عن تعلق العالم بالمعلوم] لـَما أوجب؛ لكون العالم عالما بالمعلوم على وجه غير مختلف. | العبارة، هنا، يصعبُ تقديرها على نحو تام؛ لأنّ الساقط من النص، فيما يبدو، طويل نسبيا، وإن كان السياق يساعد كثيرا على التقدير إلا أنه يصعب تقديرها بدقة —كما كان في الأصل —؛ لذا ينبغي استحضار سياق القول من المؤلف أولا؛ ثم معرفة دليله المساق، وهو دليل معروف في التقاليد الأشعرية. والحاصل أن المؤلّف يقيمُ دليلا على أنّ معنى تعلّق العالم بالمعلوم إنما يحيل على تعلّق العلم بالمعلومِ اتحادا، خلافا لخصومه، وهم المعتزلة هنا، الذين يسوّون بين الأمرين[104] وعلى هذا بنيت القراءة المقترحة. |

| كما أن العلم والإرادة في الحركة المخلوقة في المحدث يكون علما وإرادة لمن فعلا فيه، لا لمن فعلها | 113 | في الأصل: ’’فالحركة‘‘؛ وقدر المحققان: ’’في الحركة.‘‘ والعبارة تحتمل الوجهين، إلا أن الإشكال في دخول صنف العلوم والإرادات في أعراض الأكوان؛ ولم أجد له نظيرا في كتب المتكلمين. | |

| فقال: إن كان من أهل العلم والاجتهاد […] أطلقنا عليه القول بأنه كافر بالله […]؛ لأن استحالة أن يكون لله علم وقدرة كاستحالة أن يكون له والد أو ولد، إلا أن يكون له تأويل من مجاز الكلام | 132 | لأن استحالة ألا يكون لله علم وقدرة … | يصححه: ألاّ بدل: أن قوله في الصفحة الموالية (133): ’’إن أردت أنك كافر برب ليس بعالم ولا قادر …‘‘ |

| من قبل أن القدرة إذا صاحبت الفعل حال انكفائه | 148 | من قبل أن القدرة إذا صاحبت الفعل حال [حدوثِه] | قدر المحققان: ’’انكفائه‘‘ وما نقترحه يصححه سياق النص |

| يجب أن يكون كل أمرين أحدهما مضمر بوجود الآخر | 148 | يجب أن يكون كل أمرين أحدهما [معلق] بوجود الآخر | لا معنى لـ: مضمر |

| فهب أن شكل العبارة التي نازعت فيه، أيمكن أن تنازع في هذا الذي لا نزاع فيه | 155 | فهب أن شكا في العبارة التي نازعت فيها … | في الأصل: ’’شك العمارة … فيها‘‘ والمذكور تقدير من المحققين |

| وجدنا أفعالنا تقع منا على أحكام وحقائق لا نعلمها، مثل اختلاف أجناسها، وتباين أنواعها، وأنها على صفة دون صفة | 155 | وحقائق نعلمها | السياق يرجح إسقاط ’’لا‘‘ خلافا لتقدير المحققين |

| وإذا كان الأمر كذلك وكان العقل محتاجا في اختراعه إلى قصد فاعله | 156 | وكان الفعل | ’’العقل‘‘ مثبت في الأصل والنشرة ولا معنى له هنا. |

وما تقدم في الجدول هو نموذج لمواضع يمكن حلها بشيء من التقدير، والفحصِ الفيلولوجي الداخلي والخارجي دائما، وهي مواضع تكررت في نص القاضي؛ غير أن ما يردُ في الصفحة: 111 من تفصيلٍ لـ: قياس الغائب والشاهد ليسَ يسهل حلّه؛ إذ يمكن القول ببساطة إنّ في العبارة خطبًا ما ليس بالهين التعامل معه، وهذه هي:

”والقضاء بالشاهد على الغائب لا يكون إلا من خلال أحد أربعة أوجه:

* إما أن يكونَ من حدّه وحقيقته، مثل قولنا في الحركة: إنها نقلة أو زوال، فكل حركة هذا حكمها، أو أن تكون نقلة بجميعها، مثل قولنا في العلم.

* أو أن يكون من شرطه،

* أو متضمّنا له، مثل الجوهر،

* أو أن لا ينفك من عرضِ في الشاهد والغائب.“[105]

الملاحظ أنّ التسطير المقترح من المحققين غيرُ منسجم مع معنى النصّ، والذي بدا منساقًا مع لفظه فقط. وقد تقدم نقل عن الجوينيّ في أقسامِ هذا الدليل؛ ومن ثمة فالأقسام الأربعة غير تامة كما هو واضح، ولا يوجد استيفاء لأقسام الجوامع ولا ذكر لها كاملة؛ بل قد لا نخطئ التقدير إن قلنا بأنّ المذكورَ قسمان فقط هما: الجامع بالحقيقةِ؛ والجامع بالشّرط، رغم أنّ ذكر الثاني لا يخلو من تقديم وتأخير غير واضح. وإلى ذلك فإنّ الاضطراب الحاصل في الفقرة يمكن أنْ نراه جليّا في مخطوطة خزانة الزاوية، كما في النسخة المخطوطة المنقولة بيد الشيخ بوخبزة في الصورتين:

صورة من نسخة الزاوية بتامگروت

صورة من نسخة الزاوية بتامگروت

صورة من نسخة الشيخ بوخبزة

صورة من نسخة الشيخ بوخبزة

مثَّل النصّ للجامع الأول؛ أعني الجامع بالحقيقة، بأنْ اعتبر الحركة متحدة غائبًا وشاهدا فِي الماهية بعبارة واضحة غير مختلّة، والعبارة التالية لمثال الحركة وهي قوله: ”مثل قولنا في العلم؛“ تحتمل أن تكونَ تقديمًا مضطربًا لمثال أحد القسمين التاليين من أقسام القياس المذكور؛ أعنِي الجامعَ بالشرط أو العلة، ذلك أننا نرى أن حقها التأخير، مع تقدير ما يمكن أنْ يكون ساقطا؛ فكأن ناسخَ النصّ كان في سياق نقل توضيح مصداقِ الجامع بالشرط، وصورته —كما تحيل كتب الأشاعرة عادة— هي كون الحياةِ شرطًا لقيام العلم بالذّات في الشاهد؛ فيلحق الغائب به في هذا قياسًا بينهما في الشرط، وهو مثل قول الأشاعرة في العلم. وقد يقال، أيضا، إنَّ العبارة، في الأصل، كانت في سياق التمثيل للجامع بالعلّة كمَا تدل عليه استدلالات القاضي على إثبات صفات المعاني، عمومًا، قبل هذا الموضع.[106]

وهذا التقدير تدل عليه تمثيلاتُ المتكلمين للجامع بالشرط، والعلة كما أومأنا، وإنْ كنّا لا نود إخضاع النصّ لقراءة آلية، مرّة أخرى، تجعله مسيّجًا بنصوص أخرى على نحو حرفيّ؛ إلا أننا سنلفي أنفسنا مضطرينَ لهذه القراءة النقدية تلافيًا لما قد يحدثه النصّ من صعوبة في الفهم، وهو ما حصلَ فعلاً.

ويمكن، بعد هذا، أنْ تذهب بنا التقديرات مذاهب شتّى في العبارتين التاليتين في النص؛ أعني قوله: ”—أو متضمنا له، مثل الجوهر،— أو أن لا ينفك من عرضِ في الشاهد والغائب.“ فإنّا، حقّا، فحصناها زمانًا وبالكاد ظفرنا بتقدير لا نجده متماسكًا إلى الآن؛ إذ يمكن أن يقال بأنّ القسمين، مرّة أخرى، ليسا سوى تعبيرٍ عن قسم واحدٍ هو: الجامع بالدلالة؛ حيث تتحد الدلالة العقلية شاهدا وغائبا في الرؤية الأشعرية—كما هو معلوم—؛ وبناء على هذا فإنّ جوهرًا ما، في الشاهد، حادثٌ لقيام الأعراض الحادثة به، وفق رؤيتهم الأنطولوجية المعروفة؛ وهذا الحكم يسري على جوهرٍ آخر، في الغائب، لنفسِ الدلالة التي هي تضمّنه للأعراض الحادثة. ومن ثمة فالتقدير المذكور يبيّن عدمَ استيفاء النص كلّ أقسامِ القياس؛ حيث يبقَى الجامع بالعلة ساقطا.

- في تأويل قياس الغائب على الشاهد

تقدم لنا في بعض الهوامش ونحن نفحص، فيلولوجيا، قياس الغائب على الشاهد قولُ اليابري: ”ولا يصح قياس صفاتِ الله على شيء من صفات الخلق، قياسا على مجرد الشاهد؛ لأنّ ركوبَ مجرد الشاهد يؤدي إلى كل تعطيل […]. فحمل الله على خلقه يؤدي إلى عدمه وتعطيله.“[107] والحق أن هذه العبارة تقف بين أمرين، أولهما يشدد على إبقاء هذا القياس خارج الاستعمال الاستدلالي في مواضع، يرى الأشاعرة، أنها لا تصح فيها ”النقلة“ ولا تجوز لإفضائها إلى ما لا يجوز في تقديرهم؛ وثاني الأمرين التأكيد على أحقية هذا القياس في الاستعانة به وفق حدود وشروط استدلالية مرسومة سلفا؛ وهو ما التزمه كل من القاضي واليابري اللذين استعانَا به، على النحو المعروف في الأشعريات التقليدية، لإثبات صفات وجودية وموضوعية للذات الإلهية. فإذا كان ثمة محظور، بوجه ما، من استعمال هذه الآلية؛ لأن الأشاعرة أجمعوا على منع الاستدلال بالقياس بغير جامع،[108] وثمة ضرورة لها، من وجهٍ آخر؛ فكيف ينبغي لنا أن نفهم الإحالات الدلالية والمفهومية لمصطلحي الغائب والشاهد، والشروط المحددة للاستفادة من هذه الآلية في الأشعريات التقليدية؟

في ضمن تحليلنا النقدي السابق نؤكّد على أنّ ما نقترحه من تقديراتٍ ومراجعات فيلولوجيّة في النصين المذكورين لعبارتي قياس الغائب على الشاهد الواردتين فيهما لا ينسجم مع التأويل البحثيّ الذي يتبناه بعض الدارسينَ، والذي يُعتبر فيه مصطلح الغائب، حسبهم، ذا بُعد ميتافيزيقي يحيل على الإلهيات دائما، في مقابل مصطلح الشّاهد الذي يحيل على أبعاد حسية عينيّة. وهو فهم أسند عدة دراسات وكتابات ساقتْ كلامها حول طبيعة هذا القياس ومفهومه ضمن الحديث عن المميزات الاستدلالية في المذاهب الكلامية عموما، والتقليد الأشعري خصوصا، وضمن حديث بعضها عن موجهات تقويم هذه الآلية الاستدلالية أو تقويم طريقة المتكلمين.[109]

نقرأ —مثلا— لسالم يفوت (ت. 2013م)، مستنتجًا بعدَ تحليل قضية إثبات الصفات، قوله: ”والملاحظ أن الأشعري هنا، يحشر اعتبارات إنسانية، ويقيس عليها الأمور الإلهية، محكما الشاهد على الغائب.“[110] وفي عبارة مماثلة وشديدة الوضوح في الفهم التأويلي لهذا القياس نقرأ للدارس محمد عابد الجابري (ت. 2010م) قوله —في سياق بيانِه لمفهوم القياس الكلامي المباين من حيث الألفاظ المستعملة للقياس النحوي والأصولي—:

”لأنه لما كان ’الشاهد‘ عند المتكلمين هو عالم الإنسان والطبيعة، و’الغائب‘ هو عالم الإله (ذات الله وصفاته …الخ) فإنّه غير اللائق استعمال كلمة ’أصل‘ للدلالة على العالم الأول، وكلمة ’فرع‘ للدلالة على العالم الثاني.“[111]

يمكننَا أن نتلمس في حديثي كل من الجابري وسالم يفوت، والذين اعتبرناهما نموذجيين؛ السببَ الذي جعل تحليلهما يسترسل مع هذا التأويل لمصطلحي هذا القياس؛ من خلال مراجعة بعضِ الأعمال التراثية النقدية المتفاعلة مع الفكر الأشعري التقليدي، والتي كان لهما اهتمام خاص بها؛ ونعني، هنا، ما خطه كل من ابن حزم الظاهري (ت. 456هـ/1064م) وابن رشد الفيلسوف (ت. 595هـ/1198م)، ومثّل صورةً للنقد المغربي الأندلسي اللاذع للتصورات الكلامية عمومًا، وللأشعرية منها خصوصًا؛ إذ لم يكن ليفلت هذا المنهج الاستدلالي عن هذين المفكرين وهما بصدد محاورة أعمال كبار المتكلمين الأشاعرة المشرقيين؛ فابن حزم كانَ مطالعًا للأشعرية مجسدة، أساسًا، في عملٍ موسع لأبي جعفر السِّمناني (ت. 444هـ/1052م) وأقوال تلميذه أبي الوليد الباجي الذي أمدّه بمعطيَات شفهية حول أفكار الأشعرية وآرائها الكلامية.[112]

وبموازاة ذلك، وبعده زمانًا، كانَ فيلسوف قرطبة أبو الوليد ابن رشد منشغلاً، بإيزاء أعماله الفلسفية، بنقض آراء الأشعرية ممثلة في أعمال أبي حامد الغزالي (ت. 505هـ/1111م) المركزية، وتآليف أبي المعالي الجويني المركزية، ويظهر ذلك بمطالعة رباعيته المعروفة والمخصصة لمناقشة التصورات الكلامية: فصل المقال، مناهج الأدلة، تهافت التهافت، مسألة في العلم الإلهي (المعروفة عند كثيرين بالضميمة).[113]

ظهر سجال ابن حزم للمتكلمين حاميًا، كعادته، خصوصا الأشعرية منهم، ولئن اهتم يفوت في دراسته لأفكار ابن حزم بإبراز معالم علم الكلام الأساسية، في مستوى المضامين والمناهج، والتي سلط عليها ابن حزم الظاهري سهام النقد والتجريح؛[114] فإنه أعطى لقياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين شأنًا خاصّا ”باعتباره أساس إشكاليتهم وجوهر طريقتهم في تناول قضايا الدين والعقيدة“، ذلك أنه مبني على ”تسوية الغائب بالشاهد والخالق بالمخلوق“[115] في تصور ابن حزم. انتهى يفوت، بعد تحليله لجوهرية هذا القياس في النظام الكلامي عمومًا، لاسيما قضية الذات والصفات ومسألة الرؤية؛[116] إلى اعتبار هذا النمط من الاستدلال حشرًا للاعتبارات الإنسانية، وتحكيمًا لها باعتبارها الشاهدَ والدليل الذي يمكننا، حسب المتكلمين، من تصور صفات الله وإمكانية رؤيته من عدمها، إلى غير ذلك من العقائد.[117]

إن بنية التشبيه —أو التسوية— والمماثلة هذه، حسب يفوت؛ أوقعت المتكلمين بمختلف توجهاتهم في تدابرٍ عقدي؛ لانطلاقهم من نفس المنهجِ القاضي بإلحاق الغائب بالشاهد. ورغم اختلاف مستويات توظيفهم له؛ فإننا مع ”المشبهة أو مع المعطلة أو مع الأشاعرة“ بإيزاء ”تحكيم الاعتبارات الإنسانية“ دائما؛ لذا كان الحل الأنسب هو الموقف السلفي الذي انتصر له ابن حزم ”وكذلك ابن رشد فيما بعد.“[118]

رفض ابن حزم هذا القياس لتأكيده ”أن ليست كل الحقائق تدرك بالرؤية والمشاهدة؛“[119] ومن ثم لا يسوغ دائما سحب الحكم على الغائب عنا لا سيما إن كانَ غيبًا متعاليا عن إدراكنا.[120] هنا؛ يستخلص يفوت أن آلية القياس هذه تفضي بالفرق الكلامية إلى تبني مواقف كلامية تجسيمة في نهاية المطاف،[121] جاعلة من كل ”الاختلافات والفوارق مجرد مظهر خدّاع، يخفي عنا الالتقاء والانسجام الدفينين القائمين على الاستشهاد بالمعهود والاستدلال بالمألوف.“[122]

في المقابل؛ تبدو مناقشة أبي الوليد لهذا القياس بمسمى: ”التمثيل“ أو ”المثال“ أشد وضوحًا وتفصيلا في نصوصه من تلك التي لابن حزم، وهي المناقشة التي ضمنت جملة مجادلاته وردوده على الأشعرية في صورتيها الغزالية والجوينية. غير أنّ ما يجعل فحص ابن رشد لهذه الآلية أكثرَ عمقًا هو حديثه عنها برؤية منطقية وفلسفية عامة وكلية لا تخرج عن معايرتها بميزان المنطق وآليتِه التي تمرّس بها ومارسَها؛ مما جعل رؤيته لهذه الآلية ينحو منحى مميّزًا، وحتى لا نوغل في التحليل، لأن المسألة بحثت باستفاضة،[123] نكتفي باجتزاءِ ما يمهمنا هنا.

يمكننا إجمالاً النظر في كلام ابن رشد حول الاستدلال التمثيلي القياسي من جهتين: جهة عامة تخص الحيثيات المنطقية الكلية التي خصها أبو الوليد للحديث عن آلية التمثيل من حيث كونها، منطقيّا، عبارة عن آلية خطابية تنزل منزلة أخس من الاستدلال البرهاني، فالاستدلال الجدلي؛ لنصل، في سلمنا التنازلي هذا، إليها بعدهما؛ وسبب هذه التراتبية أمور أهمها مدى حصول اليقين واللزومية.

ولقد عد ابن رشد استعمال كلٍّ من ”الضمير“[124] و”المثال“ موادّ أساسية في صناعة الخطابة،[125] وفي هذا المنحى البياني لمرتكزاتها يعرّف المثال بقوله: ”النقلة من جزئي إلى جزئي شبيه به، وهو الذي يعرف بالمثال.“[126] ولئن كانت الخطابة لا ترقى إلى البرهان من حيث إفضاؤها إلى اليقين والحقيقة؛ لأنها ”قوة تتكلف الإقناع الممكن“[127] إلا أنها ”نافعة لهذا [الغرض] جدًّا،“[128] كما أنها، كغيرها من الاستدلالات، يمكن أنْ تعود، صوريًّا، إلى قياس منطقي؛[129] لكن دون أن تضفي عليه هذه الصوريةُ اليقين.[130]

وأما الجهة الثانية التي يمكننا النظر فيها إلى هذا الاستدلال في كتابات ابن رشد؛ فتعود إلى شواهده وتحليلاته للاستدلال المثالي التي تُظهر، من الناحية المنطقية، انتقالا من طرفٍ معروف إلى آخر يطلب معرفته لشبهٍ ما؛ ولا يُحدد هذان الطرفان دائمًا، عند أبي الوليد، بأبعادٍ تفترض مسبقًا كونَ طرفٍ ما ميتافيزيقيا، والآخر حسيًّا.[131] لكن في مقابل ذلك فإن أبا الوليد يشدد، في معارضاته للأشاعرة على بطلان هذا الشبه بين العالمين الميتافيزيقي والطبيعي. مما يعني، بحسبه، أنّ قياس المتكلمين يضعُ شاهدًا حسيا معروفًا ثم يلحق به الغائب الإلهي كما حصل للغزالي، ومن ثمة الأشاعرة، في مسألة العلم الإلهي: ”وإنما أتى هذا الغلط من قياس العلم القديم على المحدث. وهو قياس الغائب على الشاهد، وقد عرف فساد هذا القياس،“[132] وكما حصل للأشعرية لما ألحقوا معنى الحدوث غائبًا بمعناه في الشاهد خلافًا لـ”التمثيل الذي جاء في الشرع في خلق العالم“[133].

وتدلنا جملة عباراتٍ أن ابن رشد كان يحمل معنى هذا القياس على التمثيل الإقناعي الذي يكون أحد جزئيه؛ نعني الغائب تحديدًا، أمرًا ميتافيزيقيا متعاليا. ومن ذلك مثلا:

”ذلك أن المتكلمين إذا حقق قولهم وكشف أمرهم، مع ما ينبغي أن يكشف، ظهر أنهم إنما جعلوا الإله إنسانًا أزليا. وذلك أنهم شبهوا العالم بالمصنوعات التي تكون عن إرادة الإنسان وعلمه وقدرته […] فصار هذا القول مثاليا شعريًا. والأقوال المثالية مقنعة جدا، إلا أنها إذا تعقبت ظهر اختلالها […] وذلك أن تباعد الأزلي من المحدث أبعد من تباعد الأنواع، بعضها من بعض، المشتركة في الحدوث […] فكيف يصح أن ينتقل الحكم في الشاهد إلى الغائب، وهما في غاية المضادة؟“[134]

”وإذا فهم معنى ’الصفات‘، الموجودة في الشاهد وفي الغائب، ظهر أنهما باشتراك الاسم اشتراكا لا يصح معه النقلة من الشاهد إلى الغائب.“[135]

”والمقدمات المستعملة في هذا الفصل مشهورة جدلية، لأنها كلها من باب قياس الغائب على الشاهد، اللذين لا يجمعهما جنس ولا بينهما مشاركة أصلا.“[136]

معظم مناقشات أبي الوليد للأشاعرة بشأن هذا القياس تردُّ القياس إلى اعتبار جانبين متقابلين لا يصح الجمع بينهما أساسًا حتى تَسلم ”النقلة،“[137]وفي كل مرة يؤكد ابن رشد على خطإ الأشاعرة في هذه النقلة يبيّن مدى الفرق بين وجودين لا يخرج تعرفهما مخرجًا واحدًا، ولا يصح أن يقاس أحدهما بالآخر كمَا في مسألة ”الحدوث،“[138] ومسألة صدور أفعال كثيرة من فاعل مريد مختارٍ بناء على تعريف المريد في الشاهد.[139]

لكن، ولفهم مذهبه، ينبغي التأكيد على أنّ أبا الوليد لا يبطل هذا التمثيل وجدواه مطلقًا وفي كل صوره؛ بل المنفي عندَه هو التمثيل الذي يسميه المتكلمون قياسًا للغائب على الشاهد وما ينتجه من أقوال فاسدة، في نظره، ليست تسلم من جوهر المعارضة الأساسية التي هي الفرق بين وجودين.[140]

إن الإشكال في تقديرنا، بعد إيراد كلام أبي الوليد موجزًا؛ يظهر في قراءة الجابري له في هذه المسألة؛ حيث يذهب إلى أن أبا الوليد فرَّق، من جهة طبيعة المنهج، بين ”العلماء“ والمتكلمين، ذلك أن ”العلماء ينطلقون من دراسة ’الشاهد‘ أي معطيات الحس والتجربة، والارتقاء به إلى ’الغائب‘ أو “ما وراء الطبيعة‘، أي العالم الإلهي […] أما المتكلمون الجدليون فهم بعكس ذلك.“[141] وطالما تكرر هذا المفهوم المقابل لعالمين تأويلا لطرفي هذا القياس في نصوص أخرى للجابري،[142] وهو أمر يدعو للتأمل في مدى تأثره بقراءة أبي الوليد وحمله تصورات معينة عن المتكلمين عمومًا.

وحتى لا نوغل في التحليل أكثر مما يلزم فإنّا نذهب إلى ما بيَّنته بعض الدارسين الذين تفطنوا إلى عدم صحة محامل مصطلحي الشاهد والغائب على النحو الذي ذكرناه قبل، والذين رأوا أن ثمة أوضاعًا واصطلاحا دقيقًا يوافق المعنى الحقيقي المراد من هذا القياس في أعراف المتكلمين الاصطلاحية؛ إذ إن المعنى اللغوي العربي، الذي نهل منه تعريف القياس وطرفيه، يقدّم جهازًا مصطلحيا تقنيّا أوسع دلالة؛[143] يصير باعتباره مصطلحا الشاهد والغائب دالين على مطلق المعاينة الحسية وغير الحسية، مما يعطي معنًى أوسع موافقًا لرسوم المتكلمين وصنيعهم في الاستدلال بهذه الآلية الاستدلالية القياسية.[144]

يعتبر أبو الحسن الأشعري قياس الغائب على الشاهد أحد طرق النظر العقلي وأوجهه؛ فالنظر ”هو الفكر والتأمل والاعتبار والمقايسة“ برد الغائب إلى الشاهد[145] يقول:

”معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن محسوسًا. ومعنى قولنا ’الغائب‘ ما غاب عن الحس ولم يكن في شيءٍ من الحواس والضروريات طريق إلى العلم به.“[146]

ويزيد بيانًا لهذا الأمر بأن يوضح شبكة المفاهيم التي تؤسِّس بنيات الاستدلال عند الإنسان؛ حيث تبدأ هذه العملية الذهنية من الضروريات الحسية أو العقلية،[147] والتي تعتبر ”أصل العلوم المكتسبة،“ ثم تنتهي عن طريق آلية ”الردّ“ أو ”المقايسة“ إلى تحصيل ما كان مجهولاً فيصير معلومًا برده وقياسه إلى المعلوم؛ فـ”المستدل إنما يستدل ليعلم ما لم يعلمه بأن ينظر فيما ينظر فيما علمه ويردّ إليه ما لم يعلمه، فإذا استوى عنده في المعنى سوى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر ووفاه.“[148]

وقد ظهر من هذا مدى اتساع مصطلحي الشاهد والغائب فيما يحمله أبو الحسن من مفهومٍ له؛ ليستمرّ التقليد الأشعري بعده حاملاً لنفس الدلالة المفاهيمية بعده، إذ يمكن لـنا أن نقرأ معنى طرفي هذا القيَاس في العمل المصطلحي الرفيع الذي قدمه الخبير بآراء الأشعري أبو بكر ابن فورك (ت. 406هـ/1015م) حين عرّف المصطلحين بما يلي:

”حد الشاهد: هو المعلوم للمستدل به قبل العلم بالمستدَّل عليه، سواء علم ضرورة أو استدلالاً.

حد الغائب: ما يتوصل إلى معرفته بتأمل حال ما عُلم قبلَه.“[149]

تبدو عبارة ابن فورك أشد وضوحًا بالنسبة للشاهد؛ لكونها تشمل الشاهد المعلوم بالاضطرار حسًّا أو عقلاً، أو ذلك الشاهد الذي استدل عليه المستدل وعرف صحته قبلُ، ثم صار يجعله شاهدًا آخر على غائب مجهول مطلوب في استدلالات ثانية لاحقة. كل هذا جعل الباحث السَّقَال يقترح في دراسةٍ له تقسيمَ آلية قياس الغائب على الشاهد إلى مفهومين؛ مفهوم عامّ يشمل مطلق الاستدلال الذي ينتقل فيه ”الناظر المستدل من الشاهد (المعلوم حسا أو بداهة) إلى الغائب المجهول (حسا وبداهة [عقلا])؛“[150] ومعنى خاص يرجع إلى ”المماثلة“ عن طريق أحد الجوامع الأربعة المذكورة في هذا القياس.[151] وهنا؛ تمكننا قراءة الدارس النقاري للقياس من الوقوف على أنواع التعبيرات عن هذه ”النقلة“ التي حملها هذا القياس، والتي عدها في:

الاستدلال بالمحسوس على اللامحسوس؛ والاستدلال بالمعلوم على المجهول؛و الاستدلال بما ندريه على ما لا ندريه؛ والاستدلال بالمقطوع به على المشكوك فيه؛ والاستدلال بالظاهر على الباطن.[152]

ولئن كانت كلها تعود إلى معنيين هما: الاستدلال بالمعلوم على المجهول أو بالمقطوع به على المشكوك فيه؛ فإن النقاري كان واعيًا بمدى اتساع المصطلح ودلالاته في علم الكلام واللغة والعربية، كما كان على دراية بما يزكي هذا الفهم من معطيات التراث،[153] وهو الذي وجدنا له نظيرًا مماثلاً ومهمًّا في أعمال بعض متقدمي المعتزلة.[154]

على سبيل الختم

حاولت هذه الورقة النظر في نصين كلاميين أشعريين ينتميان، من الناحية البنائية النسقية، إلى الحقبة الكلاسيكية في المذهب، كما حاولت النظر بنحوٍ استشكالي في قيمة نص القاضي عبد الوهاب وسيرتِه، ومدى تفاعل الدارسين مع النصين اللذين اعتبرا عملين يطويان مستوياتٍ فكريةً وتاريخية يمكن النفاذ إليها من خلال الفحص المعرفي لما تضمناه، ومن خلال النظر إليهما من حيث كونهما معطى تاريخيا يمهد القول في بعض القضايا التاريخية الخاصة بتطور علم الكلام ونقاشاتِه النظرية. ولئن نظر إلى النصين، بهذا الاعتبار، فإنّ العمل —قبل كل شيء— على إخراجهما إخراجا نقديا يتيح الاستفادة منهما؛ ليعد أمرا بالغ الأهمية وهو ما حاولنا إبداء رأي فيه من خلال الفحصَ النصّي والفيلولوجي لموضعين مُشكلين من النشرتين في محاولة لتزكية جهود محققِي العملين.

هذا؛ وإنا نذهب —في مراجعتنَا— إلى تبني القول بأن قياس الغائب على الشاهد —الذي وقعت مراجعته الفيلولوجية في النصين— قد فهم من قِبل دارسين معاصرين في صورةٍ لا تسندها نصوص المتكلمين الكلاسيكيينَ. وقد كان مدخل هذا الخلل، في نظرنا، هو محاولة فهم هذه الآلية من خلال النظر في بعض النصوص السجالية التقليدية المناوئةِ لأفكار المتكلمين وتوجهاتهم الاستدلالية والمضمونية. واقتصر نظرنَا على عرضِ نماذج من نصوص المتكلمينَ التقليدين، في هذا الصّدد، عسى أنْ نطوّر ذلك في وقتٍ لاحقٍ بشاكلة أوسع تحليلاً وتوصيفا.

Bibliography

Abed Al-Jabri, Mohamed. Binyat al-ʿaql al-ʿarabī. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyya, 2009.

_______. Ibn Rushd sīra wa fikr. Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyya, 2015.

_______. Naḥn wa-t-turāth. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyya, 1993.

_______. Takwīn al-ʿaql al-ʿarabī. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyya, 2009.

Abū al-ʿAbbās al-Qalānisī. ‘‘Kitāb al-maqālāt.’’ In Une doxographie sunnite du IVe/Xe siècle, Edited with Translation by Ziad Bou Akl, 1-47. Berlin: de Gruyter, 2021.

Abū Fāris, Ḥamza. al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb wa manhajuh fī sharḥ ar-risāla. Valletta: Manshurāt ELGA, 2003.

al-ʿAlamī, ʿAbd al-Ḥamīd. ‘‘Sharḥ ʿaqidat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī li-l-qāḍī ʿAbd al-Wahhab al-Baghdādī: Dirāsa li-maḍāmīnih al-ḥijājiyya.’’ In al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhab Shaykh al-Mālikiyya bi-l-ʿIraq, Edited by Aḥmad Nur Sīf, vol 3 527-550. Dubaï: Dār al-Boḥūṯ li-d-Dirāsāt al-Islāmīyah wa iḥyāʾ at-torāth, 2004.

ʿAlami, Ḥamdān Aḥmad. ‘‘Qiyās al-ghāʾib ʿlá ash-Shāhid: Aṣnāfuh wa-l-maqṣūd minhā ʿinda Ibn Ḥazm.’’ In ʾĀliyāt al-Istidlāl fī al-Fikr al-Islāmī al-Wasīṭ, Edited by Saʿīd al-Busklāwī, Tawfīq Fāʾizī, 165-178. Oujda: Markaz ad-Dirāsāt wa-l-Buḥūth al-Insāniyya wa-l-Ijtimāʿiyya, 2013.

al-Anṣārī, Abū al-Qāsim. al-Ghunyah fī al-kalām. Edited by Husayn ʿAbd al-Hādī Muṣṭafá. Cairo: Dār a-s-Salām, 2010.

al-Baghdādī, Abū Maṣur. al-Farq bayna al-firaq. Edited by Muḥammad Fatḥī a-n-Nādī. Cairo: Dār a-s-Salām, 2010.

al-Bāqillānī, Abū Bakr. Kitāb at-Tamhīd. Edited by Richard J. McCarthy. Beirut: al-Maktaba a-sh-Shrqiyah, 1957.

al-Farābī, Abū Naṣr. ‘‘Kitāb al-qiyās.’’ In al-Manṭiq ʿInda al-al-Farābī, Edited by Rafīq al-ʿAjam, vol 2 11-93. Beirut: Dār al-Mashriq, 1986.

al-Ghizzī, ʿAbd Allah. al-Maṣādir al-ʾaṣliyya al-maṭbūʿa li-l-ʿaqīda al-ʾashʿariyya. Beirut: Markaz Namāʾ li-l-Buḥuth wa-d-Dirāsāt, 2018.

al-Ḥakim al-Jushmī, Abū Saʿd. ‘‘aṭ-Ṭabaqtāni al-ḥadiya ʿashar wa-ṯh-Thaniya ʿashar min sharḥ ʿuyūn al-masāʾil.’’ In Faḍl al-ʾIʿtizal wa Tabaqāt al-Muʿtazilah, Edited by Ayman fuʾād as-Sayyid, 369-409. Beirut: al-Maʿhad al-ʾAlmānī li-l-Abḥāth ash-Sharqiyya, 2017.

al-Hamadhānī, al-Qāḍī ʿAbd al-Jabbār. ‘‘Faḍl al-iʿtizāl wa ṭabaqāt al-muʿtazilah wa mubāyanatuhum li-sāʾiri al-mukhālfīn.’’ In Faḍl al-ʾIʿtizal wa Tabaqāt al-Muʿtazilah, Edited by Ayman fuʾād as-Sayyid, 85-368. Beirut: al-Maʿhad al-ʾAlmānī li-l-Abḥāth ash-Sharqiyya, 2017.

_______. al-Mughnī fī abwāb at-tawḥīd wa-l-ʿadl – al-Makhlūq vol 8. Edited by Tawfīq aṭ-Ṭawīl, Saʿīd Zāyid, Ibrāhīm Madkūr. Cairo: Wizārat ath-Thaqāfa wa-l-Irshād al-Qawmī, 1965.

al-Ḥamawī, Yāqut. Muʿjam al-udabāʾ. Edited by Iḥsān ʿAbbās. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.

al-Juwaynī, ʿAbd al-Malik. al-Irshād ilá qawāṭiʿ al-ʾadilla fī uṣṣul a-l-iʿtiqād. Edited by Muḥammad Yussuf Idrīs, Bahāʾ aḥmad al-Khlaylah. Amman: Dār an-Nūr al-Mubīn, 2016.

_______. ash-Shāmil fī uṣṣul ad-dīn. Edited by ʿAlī Sāmī an-Nashshār and others. Cairo: Maktabat Manshaʾat al-Maʿārif, 1969.

al-Khaffāf, Abū Bakr. Ajwiba fī ʿilm al-kalām. Edited by ʿAbd allāh at-Tawrātī. Tangier: Dār al-Ḥadīth al-Kattāniya, 2019.

al-Khaṭīb al-Baghdādī. Tārīkh madīnat as-Salām = Tārīkh baghdād. Edited by Bashshār ʿUwwād Maʿrūf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001.

al-Khaṭīb, Muntaṣir. ‘‘Qirāʾa fī kitāab Ibn Ṭalḥa al-Yāburī wa Mukhtaṣaruh fī uṣūl ad-Dīn’’. al-Ibānah review, vol 2-3 (2015): 341-353.

al-Khulī, yumná. aṭ-Ṭabīʿiyāt fī ʿilm al-kalām. Cairo: Muʾassasat Hindāwī li-l-ʿUlum wa-th-Thaqāfa, 2013.

ʿAllal al-Bakhtī, Jamāl. ʿUthmān as-Salāljī wa mathhabiyyatuh al-ʾashʿariyya. Rabat: Manshūrāt Wizārat al-Awqāf wa-sh-Shuʾūn al-Islāmiyya, 2005.

al-Qāḍī al-Baghdādī, ʿAbd al-Wahhāb. Sharḥ ʿaqīdat mālik aṣ-ṣaghīr. Edited whith Notes by Muḥammad Būkhubza, Badr al-ʿAmrānī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2002.

_______. Sharḥ ʿaqīdat mālik aṣ-ṣaghīr. Edited by Muḥammad Būkhubza, Badr al-ʿAmrānī. Tétouan: Markaz Abī al-Ḥassan al-Shʿarī, 2014.

_______. Sharḥ ʿaqīdat mālik aṣ-ṣaghīr. Makhṭūṭ khāṣ fī Maktabat Būkhubza.

_______. Sharḥ ʿaqīdat mālik aṣ-ṣaghīr. Zagora: Makhṭūṭ bi-az-Zāwiyya an-Nāṣiriyya bi Tamghrūt, num 614.

al-Qurṭubī, Muḥammad. al-Asná fī sharḥ asmāʾ Allah al-ḥusná. Edited by Muḥammad Ḥassan Jabal. Tanta: Dār aṣ-Ṣaḥāba li-th-Thurāth, 1995.

al-Shʿarī, Abū al-Ḥassan. a-l-Lumaʿ fī a-r-raddi ʿalá ahli a-z-zaygh wa-l-bidaʿ. Edited by Muḥammad al-Amīn al-Ismāʿīlī. Rabat: Manshūrāt Kulliyyat al-ʾādāb wa-l-ʿUlūm al-Insāniyah, 2013.

al-Yāburī, Ibn Ṭalḥa. ‘‘al-Mukhtaṣar fīmā yalzam ʿilmoh wa lā yasaʿ aḥad jahlah.’’ In Ibn Ṭalḥa al-Yāburī wa Mukhtaṣaruh fī Uṣūl ad-Dīn, Edited by Muḥammad aṭ-Ṭabarānī, 133-238. Tétouan: Markaz Abī al-Ḥassan al-Shʿarī, 2013.

an-Naqqārī, Ḥamū. ‘‘al-Istidlāl fī ʿilm al-kalām: al-Istidlāl bi-sh-shāhid ʿlá al-ghāʾib namūdhajan.’’ In al-Manṭiq fi-th-Thaqāfa al-Islāmiyya, 71-97. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd al-Muttaḥida, 2013.

ash-Shīrāzī, Abū Isḥāq. Ṭabaqāt al-fuqahāʾ. Edited by Iḥsān ʿAbbas. Beirut: Dār ar-Rāʾid al-ʿArabī, 1970.

aṣ-Ṣādqī, Muḥammad. ‘‘Ṭarīqat iṭṭirād al-ʾadilla wa-ʾinʿikāsohā bayna ṭarīqat al-mutaqaddimīn wa ṭarīqat al-mutaʾakhkhirīn.’’ In Wāqiʿ wa ʾĀfāq al-Baḥth fī Tārīkh al-Fikr fī al-Gharb al-Islāmī, Edited by ʿAzīz Abū Sharʿ, vol 2 249-264. Salé: Markaz Rawāfid li-d-Dirāsāt wa-l-Abḥāth, 2018.

as-Saqāl, Muḥammad al-ʾAmīn. ‘‘al-ʾIstidlāl bi-shshāhid ʿalá al-ghāʾib fī al-madhhab al-ʾashʿarī — Min naqdi al-mawāqif ilá bināʾi al-ʿaqāʾid’’. In al-Ibānah review, vol 4 (2017): 49-72.

as-Sarrār, Muḥammad. ‘‘Qiraʾa fī sharḥ al-qāḍī ʿAbd al-Wahhab li-ʿaqidat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī.’’ In al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhab Shaykh al-Mālikiyya bi-l-ʿIraq, Edited by Aḥmad Nur Sīf, vol 3 351-566. Dubaï: Dār al-Boḥūṯ li-d-Dirāsāt al-Islāmīyah wa iḥyāʾ at-torāth, 2004.

aṭ-Ṭabarānī, Muḥammad. Ibn Ṭalḥa al-Yāburī wa mukhtaṣaruh fī uṣūl ad-dīn. Tétouan: Markaz Abī al-Ḥassan al-Shʿarī, 2013.

az-zaryāḥ, Muṣṭafá. “al-ʾAshʿariyya al-ūlá bayna al-Bājī (474) wa-l-Murādī (489) wa-l-Yāburī (523).” In al-Fikr al-Shʿarī fī-l-Andalus. Edited by Jamāl ʿAllal al-Bakhtī. Tétouan: Markaz Abī al-Ḥassan al-Shʿarī, 2020.

Ben Ahmad, Fouad. Manzilat at-tamṯīl fī falsafat Ibn Rushd. Rabat-Beirut-Algeria-Tunis: Dār al-ʾAmān-Ḍifāf-Ikhtilāf-Kalima, 2014.

_______. Tamṯīlāt wa-stiʿārāt Ibn Rushd. Rabat-Beirut-Algeria-Tunis: Dār al-ʾAmān-Ḍifāf-Ikhtilāf-Kalima, 2012.

Ḥallāq, Wāʾil. Nashʾat al-fiqh al-islāmī wa taṭawwuruh. Translated by Riyāḍ al-Mīlādī. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2018.

Hassan, Hanafi. Min al-ʿaqīda ilá ath-thawra. Cairo: Muʾassasat Hindāwī li-l-ʿUlum wa-th-Thaqāfa, 2017.

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj. al-Muntaẓim fī tārikh al-mulūk wa-l-umam. Edited by ʿAbd al-Qāḏir ʿAṭā Muḥammad, ʿAbd al-Qāḏir ʿAṭā Muṣṭafá. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1995.

Ibn al-Mawṣilī, Mūḥammad. Muẖtaṣar aṣ-ṣawāʿiq al-mursala ʿalá al-muʿaṭila wa al-jahmīyah. Edited by Ḥussayn al-ʿAlawī. Riyad: ʾAdwāʾ as-Salaf, 2004.

Ibn al-Murtaḍá, Aḥmad. Ṭabaqāt al-Muʿtazilah. Edited by Susanna Diwald-Wilzer. Beirut: Jamʿiyat al-Mustashriqīn al-ʾAlmānīyya, 1961.

Ibn an-Nadīm, Abū al-Faraj. al-Fihrisit. Edited by Ayman fuʾād as-Sayyid. London: Muʾassasat al-Furqān li-t-Turāth al-Islāmī, 2009.

Ibn ʿAsākir, Abu al-Qāsim. Tabyīn kadhib al-muftarī fīmā nasaba ilá al-mām al-ʾAshʿarī. Edited by Ḥusām ad-Dīn al-Qudsī. Cairo: al-Maktaba al-ʾAzharīyah li-t-Turāth, 2017.

Ibn Farḥūn, Abu Isḥāq. ad-Dībāj al-mudhahhab fī maʿrifat aʿyān ʿolamāʾ al-mathhab. Edited by Muḥammad Abu nūr. Cairo: Dār at-Turāth, 1972.

Ibn Furak, Abu Bakr. Kitāb al-hodūd fī al-uṣūl. Edited by Muḥammad as-Sulaymānī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999.

_______. Mujarrad maqālāt a-sh-shaykh abī al-Ḥassan al-ʾAshʿarī. Edited by Daniel Gimaret. Beirut: Dār al-Mashriq, 1987.

Ibn Ḥazm, ʿAlī. aL-Fiṣal fī al-milali wa-l-ʾahwāʾ wa-n-niḥal. Edited by ʿAbd ar-Raḥmān ʿAmīrah, Muḥammad Naṣr. Beirut: Dār al-Jīl, 1985.

Ibn Khayr al-Ishbīlī, Abu Bakr. Fahrasat Ibn Khayr al-Ishbīlī. Edited by Bashshār ʿUwwād Maʿrūf, Maḥmud Bashshār ʿUwwād. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2009.

Ibn Khillikān, Abu al-ʿAbbas. Wafayāt al-ʾaʿyān wa ʾanbāʾ ahl az-zamān. Edited by Iḥsān ʿAbbas. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, 1978.

Ibn Mattawayh, Aḥmad. al-Majmuʿ fī al-muḥīṭ bi-t-taklīf. Edited by J. J Houben. Beirut: al-Maṭbaʿa al-Kāthulīkiyya, 1962.

Ibn Rushd (Averroès), Abu al-Walīd. al-Kashf ʿan manāḥij al-adillah fī ʿAqāʿid al-Millah. Edited by Muṣṭafá Ḥanafī. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyah, 2014.

_______. Tahāfut a-t-tahāfut. Edited by Aḥmad Maḥfūẓ and others. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyah, 2016.

_______. Talkhiṣ al-jadal. Edited by Muḥammad Salīm Sālim. Cairo: al-Hayʾa al-ʿAmma li-l-Kitāb, 1980.

_______. Talkhiṣ al-khaṭāba. Edited by ʿAbd ar-Raḥmān Badawī. Koweït-Beirut: Wikālat al-Maṭbūʿāt-Dār al-Qalam, 1959.

_______. Talkhiṣ al-qiyās. Edited by ʿAbd ar-Raḥmān Badawī. Koweït: al-Majlis al-Waṭanī li-th-Thaqāfa wa-l-Funūn, 1988.

_______. “Ḍamīma fī al-ʿilm al-ilāhī” In Fasl al-Maqāl fīmā bay ash-Sharīʿa wa al-Ḥikma min Ittiṣāl. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Wāḥid al-ʿAsrī. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyah, 2014.

Ibn Taymīyah, Abu l-ʿAbbās. Bayān talbīs l-Jahmīyah fī taʾsīsi bidaʿihim l-Kalāmīyah. Edited by Muḥammad ʿalī rashīd. Riyad: Wizārat ash-SHʾūn al-Islāmīyah wa al-Wqāf. 2005.

Ibrahīm ʿAli, Muḥammad. Iṣṭilāḥ al-mathhab ʿinda al-mālikīyya. Dubaï: Dār al-Boḥūṯ li-d-Dirāsāt al-Islāmīyya wa Iḥyāʾ at-Torāth, 2000.

ʿIyāḍ, al-Qādī Ibn mūsá. Tartīb al-madārik wa taqrīb al-masālik li-maʿrifat aʿlām mathhab Mālik. Edited by a Group of Researchers. Rabat: Manshūrāt Wizārat al-Awqāf wa-sh-Shuʾūn al-Islāmiyya, 1983.

Mānakdīm, Muḥammad. Sharḥ al-uṣūl al-khamsa li-l-qāḍī ʿAbd al-Jabbār. Edited by ʿAbd al-Karīm ʿuthmān. Cairo: Maktabat Wahba, 2006.

Mansiyya, Miqdād ʿArafa. ‘‘Mulāḥaẓāt ḥawla ʿilm al-kalām fī al-Muqaddima li-Ibn Khaldūn.’’ In Dirāsāt fī Tārīkh ʿIlm al-Kalām wa-l-Falsafa, Edited by Rushdī Rāshid, 51-82. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīyya, 2014.

Mūna, Aḥmad. ‘‘Ṣiyagh at-twẓīf al-manṭiqī ʿinda Ibn Ṭalḥa al-Yāburī min khilāl al-Mukhtaṣar fi Uṣṣul a-d-Dīn.’’ In al-Fikr al-Shʿarī fī-l-Andalus, Edited by Jamāl ʿAllal al-Bakhtī. Tétouan: Markaz Abī al-Ḥassan al-Shʿarī, 2020.

Schmidtke, Sabine. ‘‘Early Ašʿarite Theology: Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013) and his Hidāyat al-mustaršidīn.’’ In Bulletin d’études orientales, Tome LX (2012), 39-71.

_______. ‘‘Ḥarkat al-iʿtizāl (3) al-marḥala al-madyasiyya.’’ In al-Marjiʿ fī ʿIlm al-Kalām, Edited by Schmidtke Sabine, Translated by Usāma Shafīʿ as-Sayyid. Beirut: Markaz Namāʾ li-l-Buḥuth wa-d-Dirāsāt, 2018.

_______. ‘‘Ibn Ḥazm’s sources on Ashʿarism and Muʿtazilism.’’ In Ibn Ḥazm of Cordoba, Edited by Camilla Adang Maribel Fierro Sabine Schmidtke, 373–401. Leiden-Boston: Brill, 2013.

Wolfson, Harry. Falsafat al-mutakallimīn. Translated by Musṭafá ʿAbd al-Ghanī. Cairo: al-Markaz al-Qawmī li-l-Ttarjama, 2016.

Yafūt, sālim. Ibn Ḥazm wa-l-fikr al-falsafī fī-l-maghrib wa-l-andalus. Casablanca: Dār ath-Thaqāfa, 2009.

للتوثيق

الراضي، محمد. ”نصّان في الأشعريّة التقليديّة: إشكالُ القيمة والأبعادُ الفيلولوجيّة والمعرفيّة.“ ضمن موقع الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية، الرابط <https://philosmus.org/archives/2893>

محمد الراضي

[2] أدين بالشكر البالغ لرئيس مؤسسة الفلسفة والعلوم في السياقات الإسلامية فؤاد بن أحمد لتعقيباتِه العلمية والمنهجية وإحالتِه المقالة على محكمين مجهولين يعود إليهما فضل تجويدها وتصويبها وزيادة تطويرها؛ لكني وحدي أتحمل مسؤولية أخطاء العمل وهناته. كما أشكر كلاًّ من الدارسين بدر العمراني على إمدادي بمصورات مخطوطتين ستردان في المقالة، ومحمد الأمين السقال على جميل نصائحه الغائرة الأثر.

[3] يقولُ الطبراني: ”خفي أمر اليابريّ وقدره في النحو على غالب المشارقة وكثير من الأندلسيين، حتى كان من نقد هؤلاء للزمخشري بطلان دعواه المعرفةَ بالكتاب [كتاب سيبويه]، ولو بلغ إلى علمهم أنه تتلمذ فيه لليابري، لاشرأبّت أعناقهم إلى التّرفيع بصاحبهم أن كانَ شيخَ محمودٍ في الأعلى من كتب النحو.“ الطبراني، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين (تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات، 2013م)، 92.

[4] الطبراني، ابن طلحة اليابري ومختصره في أصول الدين، 96–97.

[5] إفادة خاصّة ضمن رسالة علميّة للأستاذ العمراني بتاريخ: 30 يناير 2021م.

[6] عوّل المحققان، كما في مقدمة النشرة البيروتية لسنة: 2002م، على نسخةٍ مخطوطة حديثة منقولة بيد الشيخ بوخبزة وخطّه المتميّز عن أصلٍ خطيّ بخزانة الزاوية الناصرية بتامگروت–إقليم زاگورة (المغرب) يحمل رقم: 614، وهي النسخة التي أرفقت بجملةٍ من التصحيحاتِ والتدقيقاتِ الخاصة بالشيخ؛ لتكونَ باعثًا للمحقّق بدر العمراني على التعويل عليها أكثر من الأصل الموجود حينها، وقد مُيزتْ العبارات التي في الأصل التامجروتي عن تلك المقترحة من قبل الشيخ بوخبزة في النشرة البيروتية بـرمز : ”م ب؛“ مما يعني أنّ نسخة الشيخ قدْ استصحبت المواضع الأصلية التي اقتضت ضبطا وتصحيحا أثبتا من قِبله. لاحقا، وفي نشرة عام: 2014م، تخلى المحققان عن الترميز المذكور، واعتمدا على مخطوطة خزانة الزاوية، بموازاة اعتمادهما على نسخة الشيخ؛ غير أنّ الدارس العمراني، هنا، رجع إلى النسخة التامگروتية معيدًا النظر فيها كثيرا، ومعتبرًا النشرة البيروتية ”منسوخة […] ليس لها أهمية.“ [إفادة خاصّة ضمن رسالة علميّة بتاريخ: 30 يناير 2021م] وأيا كانَ فإنّ مراجعتنا الفيلولوجية النموذجية للنص لا تعوّل على النشرة البيروتية ولا تحيل عليها.

[7] يقول العمراني: ”ورأيك صائب في أنّ شرح القاضي عبدالوهاب رحمه الله يحتاج إلى قراءة نقدية وإعادة مراجعة، وكم عانينا فيه أنا والشيخ أثناء العمل فيه؛ وكم ترك الأول للآخر.“ إفادة خاصّة ضمن رسالة علميّة بتاريخ: 30 يناير 2021م.

[8] سبق أن أشرنَا إلى أن صدور نص شرح عقيدة ابن أبي زيد لأوّل مرة كان سنة: 2002م عن دار الكتب العلمية ببيروت.

[9] الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي، 1970)، 165. القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق مجموعة محققين (الرباط: وزارة الأوقاف، 1983)، ج. 4، 280. ويمكننا، من خلال معطيات القاضي إسماعيل البيوغرافية، الذهاب إلى ما انتهى إليه وائل حلاّق حين اعتبر ”نهاية القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد بداية التصالح والتراضي النهائيين بين ’الرأي‘ والحديث؛“ أي بين توجهين في كلٍّ من علمي العقائد والفقه كانَ متوازيين ومتنافرين من حيث المنهج، وقد انتهى هذا التنافر بإيجادِ حل توافقي تمثل في ببروز علم الكلام السني وأصول الفقه. حلاق، نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، ترجمة رياض الميلادي (بيروت: دار المدار الإسلامي، 2018م)، 186–187.

[10] القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج. 6، 183 وما بعدها. إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2000)، 67 وما بعدها.

[11] نشرت كتب القاضي الفقهية نشراتٍ متعددة نذكر ما وقفنا عليه منها: التلقين في الفقه المالكي (الرباط: وزارة الأوقاف، 1993)، ثم بتحقيق أحمد طهطاوي (القاهرة: دار الفضيلة، 2013)، ثم بتحقيق أحمد الدمياطي (البيضاء-بيروت: مركز التراث الثقافي ودار ابن حزم، 2017)، والكتاب أشهر مؤلفات القاضي في المذهب المالكي وأكثرها حضورًا. انظر: إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، 272. المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق عبد الحق حميش (بيروت: دار الفكر، 1999)، ثم بتحقيق عبد الحق حميش (القاهرة: مكتبة مصطفى الباز، 2008)، ثم بتحقيق قدري عياضي (القاهرة: دار الغد الجديدة، 2018م). الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق الحبيب بن الطاهر (بيروت: دار ابن حزم، 1999)، ثم بتحقيق مشهور آل سلمان (الرياض-القاهرة: دار ابن القيم ودار ابن عفان، 2008). شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (القسم الفقهي)، تحقيق أحمد نور سيف (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2003)، ثم بتحقيق أحمد الدمياطي (البيضاء-بيروت: مركز التراث الثقافي ودار ابن حزم، 2007)، ثم بتحقيق حمزة أبو فارس (تونس: الدار المالكية، 2020)، وتبقى نشرات شرح الرسالة القيروانية غير كاملة ولا تغطي كل موضوعاتِ الرسالة في قسمها الفقهي، ويعد هذا العمل أوسعَ مؤلفات القاضي أبي محمد. عيون المسائل، تحقيق إمباي بن كيباكاه (الرياض: مكتبة الرشد، 2000)، ثم بتحقيق علي بورويبة (بيروت: دار ابن حزم، 2009). راجع توصيفًا عاما لهذه الأعمال ومكانتها في المذهب المالكي في: إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، 271 وما بعدها.

[12] أصدر أنيس عبد الحكيم ديوان شعر للقاضي جمعًا وتوثيقًا وتحقيقًا سنة 2004م، في دبي عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

[13] نُقل وصفه بالأديب والفقيه الجدلي عن تلميذين شافعيين له، يقول الخطيب البغدادي (ت. 463هـ/1071م): ”ولم نلقَ من المالكيين أحدًا أفقه منه. وكان حسن النظر جيّد العبارة. تولّى القضاء ببادَاريا وباكسايا.“ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2001) ج. 12، 292. ويقول عنه الشيرازي الشافعي (ت. 476هـ/1083م): ”أدركته وسمعت كلامه في النظر (…)، وكان فقيها متأدبًا شاعرًا.“ الشيرازي، طبقات الفقهاء، 168.

[14] عبرنا باحتشامها لأنّ عبارةً من مثل قول ابن عساكر نقلا عن الخطيب البغدادي: ”وسمعت كلامه في النظر.“ تحتمل وجوها للتأويل. انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج. 12، 292. ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، تحقيق حسام الين القدسي (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 2017)، 192.

[15] ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، 192.

[16] ابن فرحون، الديباج المذهب، تحقيق محمد أبو نور (القاهرة: دار التراث، 1972)، ج. 1، 26.

[17] إن اقتصرنَا على الطبقتين الثانية والثالثة من كتاب التبيين في تبين عدد العلماء الذين تبدو ميولاتهم الفقهية أو الحديثية وغيرها أكثر من الميل إلى علم الكلام أو، بعبارة أخرى، كانوا يدينون بالمذهب الأشعري دون أن يكونوا متكلمين؛ فإنا سنلفي أنفسنا أمام بيوغرافيات غير قليلة تستعرض الفقهاء والمحدثين والقرَّاء على السواء ممن لم يكونوا متكلمين، واقتصر انتماؤهم إلى الأشعرية على مجرد الاعتقاد بأصول المذهب العقدية. راجع —مثلا— بيوغرافيات كل من: أبي الطيب سهل الصعلوكي الحنفي (ت. 369هـ/979م) وأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث (ت. 405هـ/1014م) وأبي سعد عبد الملك الخركوشي الصوفي (ت. 407هـ/1016م) والأديب أبي الحسن علي السكري (ت. 413هـ/1022م) وأبي الحسن علي بن ماشاذة الصوفي (ت. 414هـ/1023م) وأبي ذر الهروي المحدث (ت. 434هـ/1043م) —صاحب أسانيد كتب الباقلاني في الغرب الإسلامي— والمقرئ أبي الحسن ابن نظيف الدمشقي (ت. 444هـ/1052م) وأبي محمد عبد الله ابن اللبان الشافعي (ت. 446هـ/1054م). ينظر بيوغرافيات هؤلاء وغيرهم في: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، 164، 167، 176، 178، 180؛ 185، 186، 189، 191، 194، 196، 197، 198، 200، 201، 202.

[18] يورد ابن عساكر بعضًا من العلماء الجامعين بين الفقه وعلم الكلام كـالقاضي أبي جعفر محمد السِّمناني الحنفي (ت. 444هـ/1052م). ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، 199.

[19] شميتكه، ”حركة الاعتزال (2) المرحلة المدرسية،“ ضمن المرجع في علم الكلام، تحرير: زابينه شميدكه، ترجمة أسامة شفيع السيد (بيروت: مركز نماء للدراسات والبحوث، 2019) ج. 1، 314–315. وتؤكد شهادة مؤرخ المقالات الأشعري أبي منصور البغدادي (ت. 429هـ/1037م)، عصري القاضي، مسألة انتشار مدرسة البصريين البهشمية والجبائية —مقابل مذاهب البغداديين— في رأس المائة الخامسة الهجرية في آسيا الوسطى على الأقلّ. يقول عن الجبائية: ”هؤلاء أتباع أبي علي الجبائي الذي أهوى أهل خوزستان، وكانت المعتزلة البصرية في زمانه على مذهبه، ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أبي هاشم.“ ويقول بعدُ عن البهشمية: ”وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه [أبو هاشم الجبائي].“ البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد فتحي النادي (القاهرة: دار السلام، 2010)، 212–213.

[20] ابن الجوزي، المنتظم في التاريخ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995) ج. 14، 376. وتذكر كتب التراجم استدعاء الصاحب للمعتزلي الكبير القاضي عبد الجبار الهمذاني (ت. 415هـ/1025م) إلى الريّ بعد سنة: 360هـ/370م واحتفاءه به، وعبارة أبي منصور البغدادي تسند قضية اعتناء ابن عباد الوزير بمدرسة البصريين؛ إذ يقول: ”[البهشمية] أتباع أبي هاشم بن الجبائي، وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه؛ لدعوة ابن عباد وزير آل بويه إليه.“ البغدادي، الفرق بين الفرق، 213. ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنه فبلزر (بيروت: جمعية المستشرقين الألمانية، 1961)، 112. ومعلوم لدى الدارسين أن القاضي عبد الجبار يعدّ امتدَادًا للمدرسة البصرية البهشمية التي أخذها عن أبي عبد الله الحسين البصري (ت. 369هـ/980م) تلميذ كل من أبي علي بن خلاّد (ت. 350هـ/961م)، وأبي هاشم (ت. 321هـ/933م). راجع: ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، 105؛ 112. الحاكم الجشمي، ”الطبقتان الحادية عشر والثانية عشر من شرح عيون المسائل،“ ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق أيمن فؤاد السيد (بيروت: المعهد الألماني للدراسات الشرقية، 2017)، 371 وما بعدها.

[21] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، تحقيق: محمد بوخبزة وبدر العمراني (تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات، 2014) 106. وانظر مناقشته لهم في: القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 100.

[22] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 141.

[23] لم نجزم بكونه تلميذًا أو تابعًا لاحقًا للإخشيد؛ لأن مولده سنة: 276هـ/889م (؟)، حسب بيوغرافيته، لا يَبعد معه أن يكون الإخشيد أستاذَه؛ لكن، في مقابل هذا، يفهم من كلام ياقوت الحموي (ت. 626هـ/1229م) ما يقتضي هذا التردد. يقول: ”أرى أنه كان تلميذ ابن الإخشيذ المتكلم أو على مذهبه لأنه كان متكلما على مذهب المعتزلة وله في ذلك تصانيف مأثورة.“ الحموي، معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993) ج. 4، 1826. كما أنّ عبارة ابن النديم (ت. 380هـ/990م) ”ومن أصحاب ابن الإخشيد […] أبو الحسن علي بن عيسى الرماني؛“ تبقى ضبابية. ابن النديم، الفهرست، تحقيق أيمن فؤاد السيد (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2009) ج. 1–2، 663.

[24] اخترناه لكونه أدق تأريخ لميلاده في كتب البيوغرافيات. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الصادر، 1978) ج. 3، 222. القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج. 7، 226.

[25] من الإخشيدين البغداديين المعاصرين للقاضي البغدادي وللقاضي عبد الجبار تذكر المصادر: أبا الحسين بن جاني/حاني البغدادي (ت. قبل 5؟) وأبا الحسن الأنصاري (ت. قبل 5؟) وأبا أحمد بن سلمة (ت. قبل 5؟) الذي سكن بغداد لاحقًا. ومن رؤساء الإخشيدين المتأخرين تذكر المصادر: أبا عبد الله الحسني/الحبشي (ت. قبل 5؟) تلميذ أبي حفص المصري (ت. قبل 4؟) تلميذ الإخشيد. وقد ذكر عبد الجبار رؤيته لأبي عبد الله المذكور في مناظرة بالبصرة بين الإخشيديين والبهشميين. راجع: القاضي عبد الجبار، ”فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،“ ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق أيمن فؤاد السيد (بيروت: المعهد الألماني للدراسات الشرقية، 2017)، 337؛ 343. الحاكم الجشمي، ”الطبقتان الحادية عشر والثانية عشر من شرح عيون المسائل،“ 389. ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، 110؛ 115.

[26] في العداوة بين الإخشيديين البغداديين ومدرسة البصريين راجع مواضع متفرقة من: ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، 100؛ 114–115. يقول القاضي عبد الجبار —حاكيا استمرار الخلاف بين المدرستين في المتأخرين—: ”ولقد عقد أبو القاسم بن سعد الأصفهاني، وزير السلطان بالبصرة مجلسا عظيمًا، للجمع بين أصحابنا وبين الإخشيدية، فقد كانت عظمت الفِتنة في الخلاف بينهما.“ القاضي عبد الجبار، ”فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،“ 337؛ 343.

[27] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 132.

[28] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 154.

[29] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 154.

[30] القاضي عبد الجبار، المغني، تحقيق: جماعة من الباحثين (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1965) ج. 8، 252. يقول أحمد مانكديم (ت. 425هـ/1034م): ”الجواب عن ذلك، أن دعوى الإجماع فيها غير ممكن لأنا نخالف فيه […] على أن الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة غير ممكن.“ مانكديم، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان (القاهرة: مكتبة وهبة، 2006)، 469.

[31] ”ولقد قلت مرة لداعية من دعاتهم عندنا ببغداد: ما تقول في رجل قال: أنا كافر برب لا علم له ولا قدرة. فقال: إن كان من أهل العلم والاجتهاد […] أطلقنا عليه القول بأنه كافر بالله […]؛ لأن استحالة أن [كذا ولعلها: ألا] يكون لله علم وقدرة كاستحالة أن يكون له والد أو ولد، إلا أن يكون له تأويل من مجاز الكلام.“ راجع: القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 132 وما بعدها.

[32] أثبت ابن النديم عملا بنفس العنوان إضافة إلى ”التفسير الكبير“ في قائمة أعماله، راجع: ابن النديم، الفهرست، ج. 1–2، 607.

[33] ”قال الجبائي في كتابه المصنف في التفسير عند تفسير صورة النجم في قوله تعالى: عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ : إن تلك الجنة يجوز أن تكون هي الجنة التي وعدها الله المؤمنين.“ القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 190. وثمة نص ثالث لا يسمي القاضي صاحبه، وإنما يكتفي بنقل مضامينه الاستدلالية، وهو نص من نفس مسألة نفي خلق الجنة؛ لذا فإن صاحبه نقدر أن يكون بهشميًّا بصريا. راجع النص في: القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 192؛ 194؛ 195؛ 197.

[34] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 119.

[35] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 189.

[36] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 92؛ 133؛ 140؛ 155؛ 165؛ 175؛ 200؛ 206؛ 209.

[37] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 56؛ 74؛ 122؛ 130؛ 189؛ 203؛ 212؛ 216؛ 232.

[38] يقول —مثلا—: ’’فأما حجج العقول: فقد استدل أصحابنا المتكلمون بأن قالوا: وجدنا أفعالنا تقع على أحكام وحقائق لا نعلمها [لا:؟]‘‘. القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 155.

[39] أبو فارس، القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة (فاليتا: منشورات ELGA، 2003) 385–410.

[40] أبو فارس، القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة، 461–465.

[41] راجع —ممثلا— عرضه لمنج القاضي في الاستدلال على رؤية الله، وشيئية المعدوم، وإثبات وجود الله في: أبو فارس، القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة، 400؛ 402؛ 404. ولا يظفر الباحث، منهجيا، بمسوغ معقول لهذا الترتيب الغريب للمسائل على نحو يخالف ترتيبها في الكتاب المدروس.

[42] يتساءل أبو فارس في عنوان: ”هل كان القاضي أشعريا؟“ فيجيب: ”يهمني هنا علاقة القاضي بمذهب أبي الحسن الأشعري. من خلال قراءتي لشرحه لعقيدة الرسالة، لم أر لأبي الحسن الأشعري ذكرا إلا مرة واحدة، عندما تعرض لاشتقاق لفظ (إله)، وذكر أقوالا كثيرة عبر عنها بقيل، […] ثم ختم بما اختاره أبو الحسن الأشعري. […] ويفهم من كلام القاضي أنه ارتضى هذا الاختيار، ولكن هذا الأمر لا يدلنا على أنه كان أشعريا.“ أبو فارس، القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة، 405.

[43] انظر —ممثلا— : القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 82؛ 113؛ 205.

[44] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 147. قارنه بـ: الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، قرأه: محمد الأمين الإسماعيلي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013)، 104–105.

[45] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 148–149. قارنه بـ: الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، 85–92؛ 103–104.

[46] ”ومعنى الكسب الذي نريده: وجود الإنسان نفسه متصرفا في الفعل بقدرة مخلوقة في محله يجد نفسه عليها، بخلاف ما يجد المضطر نفسه عليه من عدم ذلك، وامتناع تصرفه. […] فهذا هو الكسب الذي نريده.“ القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 158. وراجع: القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 156–157.

[47] انظر —ممثلا— : القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 82؛ 89–90؛ 109؛ 205.

[48] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 205–206. وقارنه بـ: الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، 75.

[49] نعني به أنّ العقل في أحد تفسيريه عبارة عن ”بعض العلوم الضرورية“. راجع: القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 178. قارنه بـ: الباقلاني، التقريب والإرشاد، تحقيق عبد الحميد أبو رنيد (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998)، ج. 1، 195. ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تحقيق دنيال جيماريه (بيروت: دار المشرق، 1987)، 31.

[50] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 283.

[51] ”حدوث الجسم ليس بأمر زائد على أنه وجد بعد أن لم يوجد، فلو كان إنما يكون محدثًا بمعنى هو حدوثه، لاحتاج حدوثه إلى حدوثٍ.“ القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 89. قارنه بقول الأشعري: ”إن المحدث بكونه محدثًا لا يحتاج إلى معنى به يكون محدثًا.“ ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، 28.

[52] يقول —مثلا—: ”وليس هو مما يحتمله هذا الموضع،“ ”ولهذه الجملة بسط يطول،“ ”وفي المسألة كلام كثير وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ.“ القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 93؛ 108؛ 115؛ 147؛ 161؛ 165؛ 168؛ 169؛ 184.

[53] القاضي البغدادي، شرح عقيدة مالك الصغير، 176؛ 153.

[54] ”لم أر لأبي الحسن الأشعري ذكرا إلا مرة واحدة، عندما تعرض لاشتقاق لفظ (إله)، وذكر أقوالا كثيرة عبر عنها بقيل، […] ثم ختم بما اختاره أبو الحسن الأشعري. […] ويفهم من كلام القاضي أنه ارتضى هذا الاختيار، ولكن هذا الأمر لا يدلنا على أنه كان أشعريا.“ أبو فارس، القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح الرسالة، 405.